Глазами маленького человека или записки обывателя

- Подробности

- Просмотров: 40120

Шапаровский А. М. Глазами маленького человека или записки обывателя.

Мемуары воспитанника Петровского Полтавского кадетского корпуса Александра Митрофановича Шапаровского (1897-1971) написаны им в конце 50-х — начале 60-х годов XX столетия. Оригинал рукописи хранится в семье сына Александра Митрофановича — Анатолия Александровича Шапаровского. Перевод мемуаров в электронный формат осуществлен Ириной Владимировной Шапаровской, внучкой Георгия Митрофановича Шапаровского — брата Александра Митрофановича.

Семья Шапаровских тесно связана с историей Петровского Полтавского кадетского корпуса.

И глава семьи, отставной генерал-майор Митрофан Андреевич Шапаровский, и все его сыновья закончили ППКК:

Митрофан Андреевич — в 1869 году;

Андрей Митрофанович — в 1908 году;

Владимир Митрофанович — в 1910 году;

Николай Митрофанович — в 1913 году;

Александр Митрофанович — в 1914 году;

Сергей Митрофанович — в 1916 году;

Георгий Митрофанович — в 1918 году.

Публикуемая часть мемуаров посвящена пребыванию Александра Митрофановича в корпусе и жизни в Полтаве в начале XX столетия. Поражает память автора. Несмотря на то, что мемуары написаны более чем через сорок лет после описываемых событий, читатель не найдет, за редким исключением, ошибок в именах и событиях.

Комментарии в квадратных скобках и подстрочные комментарии составлены автором сайта.

Полное или частичное использование публикуемых мемуаров возможно только с письменного разрешения семьи Шапаровских.

Глазами маленького человека или записки обывателя

Живя в современном обществе, я, в сущности, являюсь не оригиналом, а просто говоря, выродком и вот почему:

Я за всю жизнь не слыхал пения жаворонка и даже не видел этой птички, если не считать испеченных из теста, которые в детстве олицетворяли начало весны.

Я ни разу не починил примуса, не исправил проводки, когда прекращало гореть электричество, не отремонтировал ни одного стула (хотя переломал их не мало).

Я ни на кого никогда не донес ни учителям, ни начальству, вообще никому.

Я никогда не увлекался спортом, да и, говоря откровенно, вовсе им не занимался.

У меня вечно с молодых лет что-нибудь, где-нибудь болело, и я не представлял себе, что значит быть здоровым полноценным человеком.

Я никогда не состоял ни в какой партии, не был комсомольцем и даже пионером.

Многое еще я никогда не знал, не делал и не понимал.

Ну, разве это не достаточно, чтобы быть выродком?

Почему воспоминания писали и пишут только выдающиеся люди или, по крайней мере, много видевшие, игравшие какую-то роль в государственной общественной литературной жизни, словом, так или иначе, замечательные люди и, во всяком случае, мнящие себя таковыми. А вот мемуаров просто человека, ничем не примечательного в принятом смысле этого слова, не имеется. Может быть, их просто не печатают? Или они не интересны и об их существовании никто не знает?

Я никогда не сделал сознательной подлости ни одному человеку, вернее, никому не сделал зла, хотя был много раз причиной этого.

Я боюсь один оставаться в квартире, пусть со мной будет хоть 3-х годовалый ребенок, тогда все в порядке.

И всё-таки, дети, в моей жизни, в моих наблюдениях за происходящим в ней было немало интересного, о чем стоит вам рассказать.

Мне 2 года. Тёмный коридор, тусклый свет, вероятно, от маленькой керосиновой лампочки. Тётя Лиза, младшая сестра отца, ведёт меня не то за чем-то в кладовую, не то в уборную и говорит ласковые слова. Харьков, 1899 год. Это моё первое оставшееся в памяти воспоминание.

Дергачи, дачное место под Харьковом. Крыльцо дома, выходящее в сад, недалеко высокая ограда и за ней другой сад. Это, мне сказали впоследствии, сад соседей – Олешко. Вот-вот разразится гроза. К крыльцу подошли, калитка на улицу рядом, цыгане. У них медные тазы в руках, что-то ещё. Размахивают руками, громко говорят, мама им отвечает. Блеск молнии. И все. Но мне уже 3 года, и впечатление более яркое.

А дальше маленький городок бывшей Курской губернии – Щигры. Здесь впечатлений больше, воспоминания определённей, уже есть связь событий. Мы, мои братья, сестра Наташа и я ходили гулять за город. Пассажирский поезд, паровоз с красными колесами, солнечные блики на них, окна вагонов. Ласковые взгляды пассажиров, смотрящих на нас. Куда они едут? Почему улыбаются? А пройдет поезд – и на душе грустно становится.

С тех пор я полюбил поезда. И до сих пор проходящий состав вызывает во мне где-то отложенные неясные воспоминания, неопределенное стремление в дали и легкую дымку несбывшейся мечты.

Я не так давно проезжал из Воронежа в Киев через Щигры. Станции нет, и, хотя после войны прошло больше 10 лет, новый вокзал не строился.

Пытливо всматривался в оставшиеся в памяти места, стремясь восстановить детские впечатления, но изменилась ли местность или другое что помешало, – я не узнал родных полей, перелесков.

Жили мы в Щиграх сначала на квартире в доме Петровского, а потом в доме Редькина. У Редькиных был большой сад, обнесенный высоким забором. Хозяева не мешали нам играть в саду, даже не запрещали лазать по деревьям. Старшие братья – Андрюша, Володя, Коля и сестра Наташа придумали занимательную игру. Изображали путешественников в дебрях Южной Америки. Игра была навеяна книгой "Путешествия молодого натуралиста". Автора я забыл, да и название мне сказали позже, а имена героев запомнились твердо: Люсьен (мальчик), Самикрас, Энкурадо (индеец), и "я", т.е. лицо, от имени которого велось повествование. Меня не занимали в игре. А когда, обиженный, я плакал, братья говорили: "Ну, не реви, будешь обезьяной". Это приводило меня в восторг.

Где бы достать сейчас эту книгу! Все знают, что аромат цветов, духов, вообще запахи позволяют ясно и полно воспроизвести в памяти давно забытые лица, события, связанные со знакомыми запахами. Но не в меньшей мере восстанавливают для меня картины давно прошедшей жизни страницы читанной когда-то книги, после длительного промежутка времени вновь попавшей в руки.

Перечитывая уже на склоне лет "Принца и нищего" или "Школьных товарищей" Д’Амичиса, я не смог сдержать слез, и совсем не в тех трагических или грустных местах, где талантливые авторы сгущали краски, а просто потому, что картины моего детства, той поры, когда читались впервые эти книги, вставали передо мной, как живые.

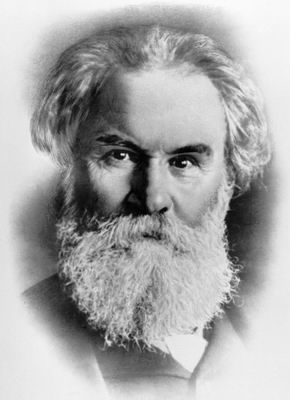

М. А. Шапаровский. 1880-е г.г.

В Щиграх семья наша жила скромно. После Варшавы, службы в гвардии, отцу нелегко было работать на железной дороге, занимая далеко не высокие должности. Начальник станции Дергачи, потом Щигры… Личная его жизнь, как говорили – карьера, кончилась. Все мысли, желания были направлены на наше воспитание, на создание для нас здоровой физически и морально обстановки. Уже при жизни в Щиграх старший брат Андрюша был определен в Сумской кадетский корпус. Отец имел право определять сыновей в эти учебные заведения на казенный счет. Это было просто спасением для семейного бюджета.

Редкие гости навещали нас в Щиграх. Помню старичка Ивана Андреевича. Не знаю, чем он занимался в то время, но поговорить любил и много читал. Как говорили, это был некогда богатый человек, с не менее богатым революционным прошлым. Теперь он жил "на покое". Бывало, рассказывает что-то, очевидно, интересное, отец и мать слушают, а мы, детишки, один за другим начинаем клевать носом. Я улягусь за маминой спиной на диване, и чудятся мне какие-то сказочные образы страшных существ, нападающих на молодого храброго героя, а герой этот – Иван Андреевич. Он побеждает злых духов и громко кричит: "Хорошо, когда первая рюмка пройдет, и нехай мине Марья еще поднесет". Марья – это наша домработница, прислуга по-тогдашнему. Я освобождаюсь от своей дремоты, подымаю голову и вместо страшилищ и героя вижу доброго веселого старика с удовольствием пьющего уже далеко не первую рюмку. Папа тоже пьет, мама хмурится и велит нам укладываться спать. Когда папа был болен, Иван Андреевич приходил каждый вечер и, сидя у папиной постели, читал вслух. Особенно любил Иван Андреевич Чехова. Впоследствии у нас в семье вспоминали: "Чехов показывает в своих произведениях, как не надо жить, но как надо, он и сам не знает", – говорил старик о творчестве Антона Павловича.

Бывал у нас и другой знакомый – Костя Крамской. Это был еще молодой человек. Приходил он, как мы почему-то считали, из какой-то черной местности, говорил о каких-то совершенно непонятных для детей предметах. У него была чахотка, он нас не целовал, а так ласково гладил по головке и давал конфет. Больше я о нем ничего не помню, но образ молодого, серьезного, хорошо одетого человека с задумчивыми карими глазами до сих пор сохранился в моей памяти.

В начале нового столетия папа получил назначение в Полтаву начальником товарной станции*. Он был очень доволен. В шестидесятых годах папа учился и закончил в Полтаве кадетский корпус. В этом городе жила его двоюродная сестра – тетя Наташа, как мы ее звали. И у мамы в Полтаве была двоюродная сестра – тетя Женя. Семьи наших двоюродных теток были в большой дружбе друг с другом. А самое главное для отца было то, что мы – сыновья, сможем учиться в корпусе в своем городе, а не уезжать от семьи. Едем во ІІ-м классе, вагоне, окрашенном в желтый цвет, с мягкими диванами. С нами до Полтавы едет провожающий – Митрофан. Это железнодорожник, кажется, стрелочник с чуткой, любящей детей душой. В Курске была пересадка. Мы ходили с Митрофаном по станционному поселку. Как лучшая няня, он развлекал нас, покупал дешевые конфеты, какие-то особые шоколадки с передвигающимися на обложке картинками. Милый Митрофан – простой хороший русский человек.

![]()

* В "Адрес-календаре и Справочной книжке Полтавской губернии на 1903 год" отставной полковник Митрофан Андреевич Шапаровский указан магазинером коммерческой службы Управления Харьково-Николаевской казенной железной дороги.

В Ворожбе ночью к нам присоединился брат Андрюша, отпущенный из Сумского корпуса на рождественские каникулы. Он подарил мне маленького металлического слоника. Я был очень доволен, но, подъезжая к Полтаве, где-то затерял его и все требовал, чтобы мне дали другого.

Фотография из семейного архива Шапаровских. Кто изображен на

фотографии - неизвестно.

За забором видна колокольня Спасской церкви. Фотография сделана в период с 1902

по 1909 год.

И вот, в конце 1902 года мы в Полтаве. Прожив некоторое время в городе на Дворянской улице, кстати, более чем на 30 % заселенной бедняками, ремесленниками, мы обосновались на казенной квартире в центре багажных строений товарной станции.

Побывав в Полтаве много лет спустя в 1957 году, я, не отрываясь, смотрел в окно поезда Киев-Полтава. Поезд, приближаясь к ст. Полтава - Южной ж. д. дороги, проходил, как и прежде, мимо товарной станции. Сердце билось учащенно, слезы готовы были политься из глаз, но… дома, родного, так памятного мне дома я не увидел. Может быть, его снесли за старостью, может, вражеская бомба разрушила, но его не было. Это был оригинальный дом. Длинное здание, с двух сторон переходящее в крытые площадки для склада товаров. В середине скучной, неказистой, но крепкой постройки возвышался второй этаж с шестью окнами на железнодорожные пути и с таким же числом окон на товарный двор. Каждая сторона имела по два больших окна, нормального городского типа в центре и по четыре уменьшенных. Центральные окна были в гостиной и столовой, а маленькие – в детской и спальной по одну сторону квартиры и в кухне и кладовой по другую.

Тетя Наташа еще до нашего приезда по поручению отца приобрела нам мебель. Мы очень обрадовались, увидев в гостиной плюшевый гарнитур, так как старая мягкая мебель была продана в Щиграх. Наши любимые вещи – еще купленные в Варшаве – столовый стол, стулья, тумбочки и другие предметы прибыли, пока мы жили на Дворянской, и теперь, как старые друзья, встречали нас в новой квартире.

Сколько радости доставляли нам проходящие мимо поезда. Конечно, мы особенно любили пассажирские. Их было пять пар в день – три харьковских и два киевских. Мы знали, когда, какой и в каком направлении пройдет поезд, и летом всегда старались выбежать на высокую деревянную платформу, служившую как бы тротуаром перед нашим домом. Красавец харьковский проходил совсем близко, по второму пути, киевский мы не так любили – он шел по пятому пути, и лица пассажиров были не так четко видны.

Еще больше я полюбил поезда, железную дорогу, гудки паровозов. И сейчас с удовольствием вдыхаю запах угля, смазки колес, люблю ездить по железной дороге.

Летом мы часто гуляли в окрестностях Полтавы. Замечательные леса росли недалеко от станции. Гористые дороги, живописно расположенные на холмах деревни, чистенькие хаты с вишневыми садами, огороженными плетнем, глубоко запечатлелись в душе мальчика. В те годы крестьянские волнения были нередким явлением в жизни России. И в Полтавской губернии беспорядки, как тогда говорилось, проявлялись часто, в резкой форме. А между тем, в памяти осталось ласковое гостеприимство местных крестьян, ласковое обращение с нами – детьми, одетыми по-городскому, говорящими по-русски, да еще во главе со старшими братьями кадетами. Нас угощали варениками, гречаниками, поили холодным сырым молоком. Как-то Андрюша, поблагодарив за угощение, положил на стол деньги. Хозяйка обиделась: "Що цэ, хлопчики, так не треба, кушайте на здоровьячко". На выходе из одной деревни, под горой, приткнулся глубокий старик; он был слеп. Играя на кобзе, слепец пел сиплым голосом заунывные песни. История много перенесшего украинского народа, простота и величие запорожской сечи, думы о воле складывались под самобытные грустные звуки кобзы. Мы долго стояли, слушая певца. В детских сердцах зарождались чувства любви к родине, к ее героическому прошлому.

Какая прелесть – река Коломак, прорезающая поля и рощи под Полтавой и где-то вблизи впадающая в Ворсклу. В отдельных местах деревья противоположных берегов Коломака соединяются своими кронами, создавая густой шатер. Всегда свежо и таинственно в этих речных коридорах. Плывешь в челноке с кем-либо из старших, и, кажется, конца не будет; становится страшно, но вот яркий свет и голубое небо сгоняют темноту и зеленую крышу. Чистый песчаный берег. С одной стороны кустарник, с другой – открытые поля. Вода кристально чистая. Здесь мы купаемся. Недаром место облюбовал архиерей; оно так и называлось "архиерейским", и крестьяне здесь не купались, говорили, что и на челноках не проходили. А дальше опять густые заросли леса, и Коломак вьется, резко меняя направление.

Давно не видел я этих мест, но и сейчас возникают отраженные памятью картины – вновь испытываю радость и наслаждение от неповторимости облюбованной в детстве красоты природы. Невольно воскликнешь, подражая Гоголю: "Как хороши и разнообразны места под Полтавой!"

В раннем детстве я любил купаться, воды не боялся. Но все изменилось. С некоторых пор я инстинктивно боюсь воды, и не так страшно за себя, как волнуюсь за своих близких. Вот откуда пошел этот страх.

Ворскла – историческая река, уже в годы моего детства местами была узкой, обмелевшей. Но в том месте, где мы летом купались, сохраняла вполне достойный ее истории вид. Широкая, полноводная, с красивыми берегами. Как-то раз, придя на свое обычное место, мы были удивлены большим скоплением народа на противоположном высоком берегу. Среди собравшихся людей большинство составляли женщины, крестьянки. Раздавались крики, громкий плач. Запомнился непрерывный крик пожилой украинки, изредка перестававшей голосить на одной ноте, чтобы судорожно выкрикнуть несколько слов "на что мне кресты золотые, мониста…" – и снова жуткий однообразный, далеко плывущий по воде звук. Это была несчастная мать утонувшей за несколько минут до нашего прихода молодой девушки. Говорили, что утопленница вместе с подругами разделась и не сошла спокойно в речку, как другие, а бросилась с берега, нырнула и больше из воды не появлялась. Подруги заметили ее отсутствие, ныряли, искали, потом стали кричать, сбежалось много народу, невдалеке работавшего в поле. Приплыла спасательная лодка. Матрос вскоре отказался искать. Вероятно, он видел безнадежность поисков. Место у берега было глубокое, с круговоротами и ямами. "Это не мой участок", – и уплыл на своей лодке. Время шло, мы напряженно глядели на поверхность реки. Прибыла вторая спасательная шлюпка. Поискав утопленницу, лодочник сказал: "Уже поздно, да и надежды никакой нет". Оделся и исчез. Смеркалось. Вода темнела. Казалось, она поглотила жертву и не хочет ее отдавать. Народ начал расходиться. Пошли и мы. Крики затихли, и только отчаянный, жуткий в своем трагическом однообразии не то стон, не то вой убитой горем матери долго еще достигал моего слуха. Я не плакал, но несколько дней пролежал в постели, был болен, и все мне представлялась утопленница и отчаяние матери.

Я перестал любить воду и стал бояться ее.

Как и все старшие братья, я начал учиться читать с шести лет. Учила нас мать. Отец был занят на службе, часто не был дома и вечерами. После резкой перемены в жизни – полковник гвардии и мелкий железнодорожный служащий, он, честный, мужественный и беззаветно любящий родину и семью, человек, временами и все чаще стал пить. К несчастью, мы, дети, нередко видели его в нетрезвом виде. Мама плакала. Во всех спорах между родителями я принимал сторону мамы. Ничего не понимая по существу, я глубоко страдал, и однажды, когда отец очень сердился на маму, я подошел к нему и сказал: "Зачем вы кричите на маму, не надо". Папа взял меня за руку, крепко сжал, и, хотя нас никогда не только не били, но и шлепки доставались нам только в младенческом возрасте, я испугался. "Ты прав, сынок, прости меня". Я зарыдал и долго не мог успокоиться. С тех пор я жалел не только мать, но и отца, и, пожалуй, впервые почувствовал, как люблю его. Каждый месяц отец ездил в Харьков, где почему-то (а не в Полтаве) он получал пенсию по военной службе.

После описанного мною случая отец взял меня с собой в Харьков. Был хороший летний день. Помню, как я с наслаждением уничтожил две порции малинового мороженого в одном из уютных летних садов Харькова. Потом мы где-то вкусно пообедали. Шумный, оживленный город мне очень понравился. В прекрасном магазине купили конфет для Полтавы, в другом, не менее великолепном, мне примерили новые ботинки и уложили их в коробку. В тот же день вечером мы вернулись в Полтаву. Как я гордился перед братьями поездкой с отцом и, конечно, своими ботинками!

Наступил 1904 год. Подлое, разбойничье нападение японцев на наш флот в Порт-Артуре послужило началом русско-японской войны.

Мне не было еще полных 7 лет, но это событие так живо отпечаталось в памяти. Взрослые только и говорили о войне. "Шапками закидаем", – это не только взятое из литературы о том времени выражение. Я хорошо помню, как помощник отца по службе некто Романов, указывая на карте Японию, уверенно говорил эти слова. Отец думал иначе. Он сразу как-то переменился, перестал пить, часто задумывался, грустно смотрел на нас. Прошло немного времени, и мы узнали, что отец идет на войну. Гордость и радость вызвало в нас, особенно в братьях – кадетах – это известие. Ведь ужасы войны, тяготы разлуки с близкими не доходили до детского сознания.

Еще до получения ответа на поданное отцом прошение о зачислении его в действующую армию (будучи в отставке, он не подлежал мобилизации, к тому же железнодорожников на войну не призывали), в Полтаве ждали приезда царя. Он объезжал все города, гарнизоны которых предполагали направить на Дальний Восток.

Наши 33-ий и 34-тый Елецкий и Севский полки и 9-ая артиллерийская бригада готовились к отправке в далекую Маньчжурию.

День прибытия в Полтаву царского поезда железнодорожникам был хорошо известен. Знали и час прихода поезда. Отец, старый офицер, воспитывавший нас в духе любви к родине, в духе гуманности, во многом державшийся демократических взглядов, по своим политическим убеждениям был монархист. Слово "царь" у нас в семье было овеяно ореолом величия, символом славы России, чем-то почти божественным.

И вот нас одели по-праздничному, дали в руки каждому по букету ландышей и вывели на платформу перед нашим домом. Платформа, вернее, деревянный настил, возвышалась над железнодорожными путями. До второго пути, на котором ожидался приход царского поезда, было метров семь-восемь, не больше.

Отец в военной форме, затем мать и мы по старшинству, следовательно, по росту, встали в линию, чтобы приветствовать царя. Он должен был, как считал отец, непременно смотреть в окно и, конечно, в нашу сторону. По всему протяжению пути, а может быть, от начала железнодорожного узла до станции Полтава Пассажирская были расставлены солдаты. Они стояли на некотором расстоянии друг от друга спиной к путям. Против нашего дома был один из этих постов. Когда мы пришли и выстроились, солдат потребовал нашего ухода. Однако отец настоял, чтобы мы оставались. Уж очень не опасными, вероятно, показалась ему наша семья, включая трехлетнего брата Юрочку.

Прошло некоторое время. На пятом или шестом пути показался поезд. Он тихо проследовал перед нами. Но это не был царский поезд. Дело в том, что при передвижении царя по железной дороге в пути шли два состава – царский и какой-то служебный. Один из них шел впереди, другой сзади; иногда первым приходил основной, иногда – служебный.

Вскоре на втором пути, совсем близко от нас, показался и медленно стал проходить второй поезд. У открытых окон одного из вагонов стояли Николай ІІ и бывший в то время наследником брат царя Михаил Александрович. Увидев нас, Николай улыбнулся и сделал приветственный жест рукой. Поезд прошел. Мы были в восторге. Стоявший в охране солдат приветливо кивнул нам головой.

Прибытие Государя Императора в Полтаву. 5 мая 1904 г.

Государь Император благословляет войска, отправляющиеся на фронт

Забегая вперед, я расскажу вам, дети, о двух других случаях "встречи" с последним царем.

Был 1909 год. Полтава длительно готовилась к празднованию 200-летия со дня исторического события – Полтавской битвы.

В последующем изложении я постараюсь описать юбилейные дни, торжества, организованные в ознаменование великой победы.

Сейчас я остановлюсь только на второй встрече с царем. 27-го июня был торжественный парад на поле битвы. Хотя в параде участвовала только старшая 1-ая рота кадетов нашего корпуса, остальные все же присутствовали как зрители. И тут я издали вновь увидел царя. Парад-Войска проходили перед ним церемониальным маршем. Мое внимание главным образом было обращено на красивое зрелище прохождения полков и эскадронов.

|

|

На следующий день Николай ІІ несколько часов уделил нашему корпусу. Смотрел на плацу гимнастические упражнения кадет, слушал музыку духового оркестра и ансамбля балалаечников. Кроме семей офицеров корпуса, было много приглашенных, главным образом, из свиты царя, прибывшей из Петербурга. В заключение праздника весь состав корпуса прошел под звуки Преображенского марша поротно и колонной перед царем и его свитой. Мы считали, что на этом все кончилось. Но неожиданно директор объявил, что сейчас будем фотографироваться группой вместе с царем. Царь с великим князем Константином Константиновичем сели на принесенные стулья, а мы, 500 кадет, бросились занимать места возле них на траве. Мне было всего 12 лет. Я продолжал обожать царя. Но странное дело, когда я со всех ног бросился занять место поближе к монарху, руководила мной не так любовь к царю, как тщеславное желание быть на фотографии ближе к царю, чем другие кадеты. Мне удалось устроиться совсем близко, но я был "наказан" за свое тщеславие. Пока все усаживались, размещались, Николай ІІ рассматривал публику, семьи воспитателей, учителей, делал вслух какие-то малозначащие замечания. И вдруг, остановив внимание на очень интересной даме, жене воспитателя фон Кнорринга – Нине Викторовне, он посмотрел на меня и другого кадетика, расположившихся почти рядом с ним: "Кто эта дама?". Увы, я в свои 12 лет не интересовался красивыми дамами и, смутившись, не знал, что ответить. Сосед мой тоже не удовлетворил любопытство императора. Ответ дал, сияя лицом, стоявший несколько далее шестиклассник с пробивавшимся пушком на верхней губе.

Конечно, мне было неприятно, что я не ответил на вопрос царя. Но важно не это. Где-то в глубине души остался осадок, еще не осознанный в моем возрасте, но, однако, безусловно, повлиявший на потускнение ореола царя в последующие годы. В самом деле, неужели у него не было какой-то более подходящей темы для разговора с нами, не было ласковых "царских" слов для обращения к обожавшим его детям. Не любования интересными дамами ждали мы от императора, окружив его тесным кольцом и восторженно глядя ему в лицо.

Когда после каникул мы вновь собрались в корпусе, во всех залах каждой роты висели обрамленные группы кадет с высокими гостями в центре.

1915 год, май месяц. Наши войска почти без снарядов, подчас с одной винтовкой на несколько человек, отходили из Галиции, оставляя город за городом. Давая возможность армиям юго-западного фронта отойти в относительном порядке, арьергардные части задерживали наступавшего противника, переходя в контратаки. Герои гибли под массированным артиллерийским огнем, под пулеметными очередями. Тяжелое время переживала Россия.

В третий раз Николай ІІ прибыл в Полтаву.

Я, год тому назад кончив кадетский корпус, готовился к осеннему конкурсному экзамену в Институт Инженеров Путей Сообщения в Петрограде. Желая несколько помочь матери, я имел частные уроки, репетируя отстающего кадета 4-го класса. С тяжелым чувством на сердце, думая об общем положении на фронте и о судьбе братьев, из которых двое были в Галиции, я шел на урок по тихой Дворянской улице. Углубившись в свои невеселые мысли, шагал я, не торопясь к дому своего ученика. И вдруг со стороны главной улицы Полтавы – Александровской – слышу шум, крики "ура". Сначала я не мог сообразить, в чем дело. – "А! Ведь сегодня царь приезжает к нам" – вспомнил я и, имея в запасе время, свернул в боковую улицу и вскоре был уже на Александровской. Толпы людей, преимущественно приказчики центральных магазинов, чиновники и служащие учреждений, неопределенная молодежь, домашняя прислуга заполнили тротуары и палисадники перед ними. Царь еще не проезжал. Влекомый любопытством, желая лучше рассмотреть некогда обожаемого монарха, я пробился сквозь гущу ожидавших обывателей до самого заборчика, отделяющего газон от мостовой.

Крики "ура" то вспыхивали, то затихали. И вот со стороны Кадетского сада показались два открытых автомобиля. В переднем сидел царь и еще кто-то, – не помню. Прикладывая руку к козырьку, Николай время от времени поворачивал голову то направо, то налево. Машина шла медленно. Я в упор разглядывал монарха. Он как-то не то, что постарел, но опустился. Лицо было бесцветным, глаза выражали усталость и скуку. Ничего царственного не было в его облике.

Крики "ура" усилились. Но, как показалось мне, носили характер сухой, формальный. Не было и тени выражения любви народа к своему обожаемому "царю-батюшке".

Автомобиль проезжал. Люди минуту, другую стояли, как бы ожидая чего-то, а потом медленно расходились. Некоторые бежали по тротуару в направлении прошедших машин.

Я выбрался из толпы и свернул по своему пути. На душе было грустно. Бесследно исчезли остатки бывшего когда-то детского светлого чувства любви к государю.

* * *

Я уже упомянул, что все дети у нас в семье начинали учиться читать и писать с шестилетнего возраста и даже несколько ранее. Кроме русской грамоты, мы учили и французский язык, но только разговорный. Занималась с нами мама. Мама имела достаточно знаний, чтобы не только подготовить нас к поступлению в учебное заведение, но помогать нам учить заданные уроки, а иной раз написать за кого-нибудь сочинение или решить алгебраическую задачу. Мать моя родилась в 1862 году, ровно через 10 лет после рождения отца. Родом она из дворянской семьи Дренякиных. Отец матери, мой дед, в чине полковника лейб-гвардии Измайловского полка вышел в отставку и жил в своем небольшом имении "Подбелевец" в Мценском уезде Орловской губернии. Там родилась и моя мать. Прадед мой по материнской линии был также офицером, под командованием великого русского полководца Суворова он участвовал во взятии считавшейся неприступной крепости Измаил. В этом историческом штурме он потерял руку. Мать училась в Орловском Институте Благородных Девиц. Кончила институт с золотой медалью. Знала французский и немецкий языки, хорошо играла на рояле. Такой душевной чистоты, благородства, способности стойко, мужественно переносить лишения и тягости жизни, такого ровного характера, любви к семье, самоотречения от личной жизни, благожелательного отношения к окружающим и к людям вообще – я больше не встречал в жизни. Мы все отвечали матери такой же любовью, но сколько же огорчений и тяжелых минут доставляли мы нашей матери! Как, подчас, страдая сами, мы причиняли ей горе!

Я был мальчик довольно спокойный. Учение давалось мне легко. Уже в семь-восемь лет я самостоятельно читал книги, конечно, детские. В семейной фотографии в память отъезда отца на войну я снят с развернутой книгой в руках с серьезным взглядом в объектив аппарата.

В возрасте 8-10 лет я прочел "Принца и нищего", "Школьные товарищи" Д’Амичиса (моя любимая книга), "Маленький зуав" или "Исидор зуав" – точно не помню заглавия, но содержание из времен франко-прусской войны, "Без семьи" Мало (прелестная книга, большую ее часть нам читала вслух мама), рассказы и повести из журналов "Светлячок", "Путеводный огонек", "Вокруг света", повести, конечно, не все знаменитых авторов, в то время весьма сентиментального характера – Чарской и Клавдии Лукашевич и немало других книг.

Старшие братья Андрюша и Володя, бывшие в то время в 5-м и 4-м классах корпуса рассуждали о героях Дюма, преимущественно о 3-х мушкетерах, но нам, младшим, эта литература запрещалась. А старшие любили подразнить нас и показать свое превосходство над малышами. Как часто бывало, позовут нас и начнут болтать всякий вздор, вставляя в не имеющие смысла фразы имена "Атос", "Портос", "Арамис" и другие. Мы ничего не понимали, они смеялись.

Наша жизнь резко изменилась с отъездом отца на Дальний Восток. С железной дорогой нас уже ничто не связывало. Семья переехала в город на частную квартиру. Небольшой дом, половину которого занимали владельцы дома Плисовы, был типичным для расположенных далеко от центра города зданий. При доме был большой двор с палисадниками, утопавшими в сиреневых кустах и цветочных клумбах, за двором шел довольно большой фруктовый сад. Были во дворе сараи, погреб, набиваемый ранней весной льдом, и другие постройки. Такая усадьба для детей была просто раем. Играть на улице нам даже в голову не приходило. А улица (новопроектированная) была тихая, не мощеная, заросшая травой. Тротуары деревянные. На углу улицы, выходящей на Сенную площадь, помещалась бакалейная лавочка. Чего только там не было! Конечно, нас завлекали копеечные маковники, турецкие сласти, рожки, семечки и другие любимые детьми лакомства. Как были мы счастливы, располагая 2-мя–5-ью копейками! Это был настоящий праздник!

В квартире было 5 комнат – гостиная, столовая, кабинет, мамина спальня, где спали мама с сестрой Наташей и младшая сестренка Верочка и, наконец, наша комната – детская. Верочка родилась за год до отъезда отца на войну, она была младшей в семье. Мальчиков, кроме Коли и меня, было еще двое – Сережа и Юра. Мы, несмотря на разницу в возрасте, были очень дружны. Наташа держалась несколько в стороне, училась в гимназии, имела своих подруг, свои интересы.

Дружба была у нас и со старшими братьями. Никогда не могу забыть, как во время моей болезни Володя, придя в субботу из корпуса в отпуск, принес мне бантики с бубенцами, которые выдавались танцующим во время мазурки, туалетное мыло розового цвета с оттиском бегущего оленя. Я был растроган. С тех пор я как-то особенно нежно полюбил Володю. Много событий в дальнейшей жизни связано у меня с братом Владимиром. Об этом, если удастся, расскажу вам, дети, позднее.

Дружил я больше всего, естественно, с братом Колей – он был по возрасту ближе всех остальных. Старший – Андрюша, держался как взрослый и с нами общался меньше. И странно, он оказался последним из братьев, с которыми я виделся, уже будучи еще не старым, но пожилым человеком. Все остальные в это время уже не существовали.

В годы русско-японской войны жила у нас двоюродная сестра Таня. Ей было лет 11-12. Обстановка, сложившаяся у ее матери, сестры отца, вынудила тетю Люду отправить Таню к нам на длительное время. Она была хорошенькой девочкой, по крайней мере, мне так тогда казалось. И я, 8-летний мальчик, влюбился в нее, конечно, насколько это применимо к ребенку. Я, как очарованный, слушал ее нежный голосок, любовался ее веселым личиком, хотел всегда находиться в ее присутствии. Я был уверен, что любовь моя навеки. "Когда я вырасту, я скажу ей о любви, а пока надо молчать". Она и не подозревала о моей влюбленности и в свободное от гимназии время занималась и играла с Наташей, с другими братьями, не обращая на меня никакого внимания. Хотя и по-детски, но все же сильно, испытывал я муки неразделенного чувства. Через несколько лет, когда она приезжала к нам на Рождественские каникулы, я вновь пережил чувство, похожее на любовь, к Тане, но с несколько иной окраской. Мне доставляло удовольствие коснуться ее руки, я был почти счастлив, когда она говорила со мной и хвалила за какой-либо поступок. Увы, при дальнейших встречах я не испытывал к ней ничего, кроме дружеского, братского чувства. А вот уже несколько лет, бывая в Москве, где она живет много лет (она работает педагогом и руководителем одного из театральных учебных заведений) я даже редко встречаюсь с ней. Вот история моей первой любви.

Мы часто получали письма от отца. Письма были длинные. Папа подробно писал о своих впечатлениях, переживаниях. Уже после смерти мамы я читал некоторые из этих писем. Они мне и сейчас кажутся весьма содержательными. В то время, прочитав письмо про себя, мама читала нам из них выдержки.

Как будто это происходило недавно, так ясно представляю маму, сидящую в кабинете за папиным письменным столом. Лицо грустное, а иногда улыбается. Вероятно, пишет о наших шалостях или успехах. Я бегаю перед окном в палисаднике, и нет-нет, да и взгляну на маму.

В материальном отношении мы жили в этот период значительно лучше. К нам пригласили для обучения немецкому языку учительницу – фрейлейн Клар. Приходила немка на несколько часов в день после обеда. С Наташей занималась особая фрейлейн – фамилия ее была Греер.

По субботам и воскресеньям Андрюша и Володя, приходя из корпуса, занимались с приходящим учителем – маэстро Линдсаром игрой на гитаре и мандолине. Сам маэстро играл на цитре. Расставаясь с нашей семьей, он преподнес на память ноты – романс своего сочинения для цитры "Мечта любви".

Самым значительным событием для нас была покупка прекрасного пианино фирмы "Шредер". Когда его привезли и поставили в гостиной, мама сыграла ряд пьес времен своей молодости. Помню "Пробуждение льва" Конского, шумки Завадского, вальс "Невозвратное время" и ряд других. Мы были в восторге.

Вскоре мама начала обучать с Наташей Колю и меня игре на рояле. Особых способностей ни у кого из нас не было, а лени, в частности, у меня, хоть отбавляй. В итоге не только музыкантов из нас не вышло, но даже мало-мальски прилично играть для интимного кружка, для самих себя мы не научились. Я неплохо читал ноты, обладал некоторою музыкальною памятью, но неряшливость в игре, неусидчивость и, повторяю, лень свели "на нет" все усилия мамы. Однако пользу эти занятия в течении ряда лет все же принесли. С детства я полюбил серьезную музыку, что доставляло мне много наслаждения в жизни, стал разбираться в игре пианистов. До покупки пианино, любя музыку с детства, я с восторгом слушал, когда к нам во двор заходили шарманщики со своим незатейливым репертуаром, бросал игры и наслаждался, слушая вальс "Ожидание", марш "Тоска по родине" и другие подобные вещи. А потом просил маму проиграть прослушанные мелодии на рояле, вновь переживая впечатления, полученные от шарманки.

Мы жили мирно и тихо. Война была далеко. Казалось, что скоро мы победим японцев, приедет папа, и жизнь наша пойдет еще лучше, не будет никаких тревог и волнений. Рассматривая в журналах изображения стычек и битв наших войск, преимущественно казаков с японцами, все мы не сомневались в наших успехах на Дальнем Востоке. И только большое число фотографий во всех периодических изданиях офицеров, павших в борьбе за Родину, офицеров, среди которых были и наши полтавские. Мы, особенно старшие братья, где-то в уголках души чувствовали тяжесть войны, видели какое-то противоречие с картинками о блестящих победах нашей армии и флота. Погиб "Петропавловск", и на нем подлинный герой России адмирал Макаров. Все наши взрослые стали говорить о тяжелом положении Порт-Артура. Пронеслась страшная весть о поражении под Ляояном… Тревожные настроения в какой-то мере охватывали и наши детские, восприимчивые к окружающей обстановке, сердца.

Кроме наших "фрейлейн", ежедневно проводивших с нами по несколько часов, посторонних лиц бывало в семье немного. Приезжала изредка тетя Женя (у нее одна нога была на протезе) со своей матерью – "бабушкой", как мы ее называли, бывали тоже нечасто, тетя Наташа с мужем Александром Ивановичем Четинкау, очень культурным стариком, лезгином по национальности. А то на день-другой наедет кто-нибудь из Екатеринославских родственников.

|

|

Чаще всего навещал нас сын тети Жени Костя. Константин Дмитриевич Папалекси был наш общий любимец. Кажется, не было никого, кто не любил бы нашего Костю. К.Д. в то время был молодым человеком 23-х лет, красивым, бесконечно добрым и ласковым с детьми, воспитанным и вежливым в обращении со взрослыми. Он сильно хромал на одну ногу. Еще будучи кадетом полтавского корпуса, он после какой-то болезни, кажется, скарлатины, сделался калекой – одна нога стала короче другой. Конечно, в военную службу он пойти не мог и, окончив корпус, жил с матерью и бабушкой в Полтаве. У них было два хороших собственных дома, жили они, как говорится, зажиточно. Приходя к тете Жене, мы чувствовали себя неловко в огромной 8-ми-комнатной квартире. Тетя Женя была дама с претензиями, с нами была внешне ласкова, но всем своим поведением замораживала нас. Мы говорили "да", "нет", "благодарю" и сгорали от желания скорее уйти, если Кости не было дома. Бабушка угощала нас вареньем, орехами и другими сладостями, но и старушке не удавалось растопить созданный общей атмосферой лед. Еще холоднее становилось, если случайно у тети Жени был во время краткого приезда из Германии старший ее сын Коля. Наш троюродный брат Николай Дмитриевич Папалекси, впоследствии большой ученый, физик и действительный член Академии Наук СССР, умел своим присутствием замораживать детские сердца, даже если они немножко оттаяли под действием бабушкиных сластей.

Но если, о счастье!, Костя был дома, он без стеснения забирал нас к себе в комнату и тут мы отводили душу. Он умел увлечь нас каким-либо рассказом, вероятно, тут же сочиненным, выдумывал разные игры, устраивал состязания по силе, ловкости, применяя гири, резинки и какие-то другие гимнастические приспособления и приборы.

В тяжелое для нас время, когда мама сильно заболела и приехавшая тетя Женя (она, в сущности, была добрая женщина) отвезла ее в больницу, мы остались одни. Прислуга, у нас тогда было двое девушек – горничная и кухарка – не могли организовать, как принято говорить в настоящее время, наш быт. Не в обиду им будь сказано, без хозяйки они чувствовали себя свободней, больше оставляли себе сдачи от базарных закупок, больше гуляли с кавалерами. Да разве мы знали, что они делают? Словом, мы остались бы беспризорными. Но, как и всегда, нас выручил Костя. Он переехал к нам на житье, и пока мама не вернулась из больницы, не покидал нас.

А представьте, дети, такую семейку:

Наташа – старшая – 12 лет;

Коля – около 10 лет;

Я – восьмилетний, Сережа 6 лет, Юра 4 лет и сестренка Верочка 2-х лет от роду. Кто может управиться с такими "клопами". А Костя справлялся. Да еще как! Он не давал никому заплакать, загрустить. Всем находил занятие, для всех был няней – и какой золотой, любящей, нежной!

В субботу и воскресенье приходили Андрюша и Володя. К чести их надо сказать, что никакие товарищи, никакие забавы не соблазняли их. Они все отпускное время проводили вместе с нами.

Когда тетя Женя привезла маму в карете скорой помощи из больницы, радости нашей не было предела, но Костю мы не хотели отпускать и он дня два еще прожил с нами. Чтобы закончить портрет этого человека, скажу, что, когда началась война, он подавал несколько раз заявление с просьбой зачислить в армию; говорил, что прекрасно ездит верхом (что была правда), что нога не мешает ему быть кавалеристом. Его, конечно, не приняли. Отказ он тяжело переживал.

Вставка, написанная позже.

Во вступлении к своим воспоминаниям я отмечаю, что мне тяжело было оставаться одному в квартире. Это постыдное обстоятельство было у меня не от рождения. Говорят, что я был довольно храбрый мальчик, ходил один в темную комнату, не только не боялся, но любил слушать "страшные" рассказы. Но все это изменилось, и изменилось, к великому сожалению, на всю жизнь. Вот как это произошло.

Жили мы на тихой Новопроектированной улице. Рядом с нашим домом был такого же типа дом, принадлежавший некой старушке по фамилии Черепко, а в следующем за ним располагалась усадьба не менее почтенной владелицы Трофименко. Трофименко была обыкновенная старушка, а Черепко довольно страшного вида, мужеподобная. Ее орлиный нос, густые нависшие над глазами брови и что-то вроде усов на губе были необычны. Старуху называли "черепом". Прислуга, утихомиривая расшалившихся детей, пугала их образом действительно страшной соседки. И вот, в один солнечный летний день, гуляя во дворе, я услышал грустное похоронное пение. Выбежав за ворота, я увидел вынос покойницы из соседнего дома, певчих в траурной одежде, стоявший на дороге катафалк, священника. Это были похороны старушки Черепко. Гроб был открыт, впервые в жизни привелось мне видеть лицо покойника. Да и погребальное пение раньше не приходилось слышать.

Вы, дети, не представляете себе церковные службы, пения, а тем более похоронного обряда. Надо сказать, что по силе воздействия на чувства, по глубине проникновения в душу человека редко что может сравниться с православными религиозными песнопениями. Сколько красивейших концертов для церковного хора сочиняли крупные композиторы вроде Бортнянского, …; и даже гениальный Чайковский уделил внимание православной службе. Это, конечно, имеет свои социальные причины, но сейчас речь не о том. А какое впечатление производит на человека обряд похорон с его "Со святыми упокой", "Вечной памятью" и другими песнопениями. Глубоко отозвалось в моей впечатлительной детской душе все увиденное и услышанное. Изумленный и потрясенный я вернулся домой и долгое время чувствовал себя необычно. Черепки не стало. Смерть я видел впервые.

Прошло несколько месяцев. Мы с Колей возвращались из города, уже издали заметили невдалеке от нашего дома скопление людей на тротуаре, услышали знакомые мне мелодии похоронных песнопений. Вновь на дороге стоял катафалк, какие-то люди держали венки. Это выносили старуху Трофименко. Я не смотрел на вынос, как прошлый раз, старался скорей войти в свой двор, стряхнуть тяжелое настроение. Не думалось тогда, что эти, в сущности, обычные, бытовые картины отразятся на всей моей жизни. Но случилось иначе.

Как-то, вскоре после смерти Трофименко, мне понадобилось взять что-то из нашей детской комнаты. Был вечер, все сидели в кабинете, мама была в больнице. Настроение у каждого было невеселое. Я вышел из кабинета и пошел в далеко расположенную темную детскую.

Кто-то из братьев, конечно, без всякого дурного намерения, может быть, даже желая меня подбодрить, крикнул издали: "Не бойся, черепа ведь нет!". Образ покойницы в гробу промелькнул в моем воображении. Я испугался, закричал что-то бессвязное и стремглав, натыкаясь на мебель в столовой и гостиной, прямо влетел в кабинет. Состояние мое было близко к обморочному. Все меня успокаивали.

Пусть это бессмысленно, глупо, недостойно не только взрослого мужчины, но даже нервной девчушки, но с тех пор я стал бояться темной комнаты, покойников, одиночества. И таким я остаюсь и теперь.

Может быть, эта откровенность излишня. Может быть, только Жан Жак Руссо, великий человек, мог позволить себе неприкрытые фиговым листком откровенности в "Исповеди". И все же считаю нужным писать вам, дети, о своих недостатках, порой прямо чудовищных. Я не хочу казаться не тем, что я есть. А если есть (конечно, по моему мнению) у меня и хорошие качества и черты, я тоже без стеснения буду о них говорить.

Наступили дни революции 1905 года. Мне казалось, что все только об этом думают, только об этом говорят. И вот я увидел события революции своими глазами. Мы с Колей, подходя к центральной части города, еще издали услышали бодрящие звуки Великого гимна. Это была русская "Марсельеза" – "Отречемся от старого мира, отряхнем его прах с наших ног". Затем, уже совсем близко, на углу Б. Кузнецкой и Гоголевской улиц, возле городской библиотеки и театра, показалась большая толпа. Шли больше молодые люди, вероятно, студенты и рабочие, несли красные флаги и пели. Коля взял меня за руку, мы отошли на край тротуара поближе к домам и с непонятным волнением смотрели на шествие. Раздавались крики, мне все было непонятно. – "Это бунтовщики", – сказал чей-то голос. На него гневно закричали. Колонны поравнялись с нами. И вдруг со стороны Мало-Петровской улицы послышались возгласы команды, и сотня донских казаков налетела на идущих. Я не могу описать подробно и ясно, что произошло потом. В моем детском мозгу запечатлелось свист нагаек, свирепые лица донцев, падение тел, отдельные выстрелы, крики "долой" и бегущие в разные стороны группы людей.

Потрясенные виденным, мы с Колей, даже не плача от испуга, сначала не могли двинуться с места, а через несколько минут побежали по направлению к нашей улице. Я упал по дороге, ушибся и поцарапал себе руку, но боли не замечал. Так сильно было впечатление от всего виденного. Мама на нас не сердилась, но запретила выходить на улицу без старших и долго плакала. Почему плакала мама? С нами могло произойти несчастье, нас могли задавить, случайная пуля могла не пощадить и нас. Но в этом, не только в этом была причина маминых слез. Воспитанная в духе любви к государю, считая незыблемым существующий строй, мама, естественно, была сторонницей сохранения этого строя, значит, против "бунтовщиков"-революционеров. Но, в то же время, при ее бесконечной доброте, человеколюбии, симпатии к бедным, обиженным людям она глубоко страдала от таких "издержек" революции. Ей казалось, что во всем виноваты отдельные смутьяны, а обманутые народ, молодежь невинно и бесцельно страдают.

Потом пошли один за другим террористические акты. Днем в центре города был убит некто Филонов, советник полтавского губернского правления, произведший жестокую расправу в селе Сорочинцы и в других местах с крестьянами, убили жандармского офицера, было совершено покушение на начальника дивизии генерала Полковникова. Говорили, что были убиты еще какие-то другие лица – помещики в своих усадьбах. Возможно, старались озлобить либерально настроенную интеллигенцию против революционеров.

Вспоминаю обстоятельства покушения на Полковникова. Кадет старшего – седьмого – класса Ващенко-Захарченко* возвращался в 8 часов вечера в воскресенье из корпуса. Шел он по Екатерининской улице. Было совершенно темно. Подходя к дому, где жил начальник дивизии, Ващенко увидел остановившийся экипаж и генерала, соскочившего с подножки и направлявшегося к дверям своей квартиры. В этот момент раздался выстрел, ругань, крик разочарования, и кадет заметил человека, поднявшего не то кирпич, не то камень и бросившего этот предмет в генерала. В один миг Ващенко бросился вперед и своей высокой фигурой заслонил стоявшего на крыльце Полковникова. Кирпич попал в голову несчастному самоотверженному кадету. Он упал. Одновременно солдат-кучер и еще какие-то люди, очевидно, прохожие бросились на покушавшегося и вынудили его спастись бегством. Ващенко подняли, уложили в экипаж Полковникова и отвезли без сознания в лазарет. Он выздоровел, но память и умственные способности его пострадали. Окончив с грехом пополам корпус, он не мог быть принят в военное училище. Его зачислили чиновником в какое-то учреждение и не обременяли службой. Встречаясь с кем-либо из своих однокашников, он говорил; "Служба у меня не тяжелая, я гуляю, чины идут" – и не унывал.

![]()

* В 1906 г., когда было совершено покушение на г.-м. Полковникова, кадетом седьмого класса был Ващенко-Захарченко Владимир Петрович (вып. в 1907 г.), но он после окончания корпуса пошел в военную службу и закончил Киевское военное училище в 1910 г. Учитывая, что срок обучения в училище 2 года, можно предположить, что он поступил в него через год после окончания корпуса.

Шли зловещие слухи о предстоящих еврейских погромах. В ряде городов в Польше, в юго-западных губерниях происходили погромы. Это было что-то дикое, ужасное. В Полтаве, к счастью, значительной степени благодаря благородной деятельности В.Г. Короленко, обошлось без этих жутких варварских событий. Но евреи длительное время чувствовали себя очень неспокойно и неуверенно.

К нам частенько приходил старый-престарый еврей, скупая всякий хлам, ненужные носильные вещи. Он брал решительно все. Казалось бы, на что ему совершенно изношенные детские ботинки, прошлогодние газеты или еще более никчемные трофеи. Но любил он, заплатив копейки за целый мешок разной значимости вещей, попросить, как он говорил, "для внучки" что-нибудь более приличное – платье или туфельки, которые еще годились бы к носке. И мама ему уступала бесплатно какую-либо вещь "для внучки".

Вот этот старый еврей "Хандель", как мы его звали про себя, в момент тяжелого ожидания погромов как-то спросил маму – "А я, мадам, очень буду умолять Вас приютить мою семью в Вашем доме, если будет погром". Мама согласилась, конечно. Он просиял и долго кланялся, уходя, а я заметил, как, уже выходя из калитки, он долго вытирал глаза, очевидно, полные слез старческие глаза. Такие моменты не забываются.

Еще один памятный мне случай, связанный с событиями 1905 года. Случай домашнего масштаба, но характерный для некоторых слоев молодежи той бурной эпохи.

Был у нас знакомый студент Харьковского Ветеринарного института, некто Сыробоярский. Его брат, кадет Саша, одноклассник Андрюши, бывая у нас, иногда приводил и старшего брата. И вот, будучи студентом и приезжая из Харькова домой, Сыробоярский считал своим долгом побывать у нас с визитом. В дни разгара революционных событий, оказавшись в Полтаве, студент явился к нам. Пройдя не через парадный ход, а со двора, он вошел в нашу детскую комнату. Увидев нас, молодой "революционер" вынул из кармана браунинг, проверил обойму и, видя наше удивление, сказал: "В такое время без револьвера ходить нельзя". Спросив, дома ли мама, он через столовую прошел в гостиную, где мама с Наташей занимались игрой на рояле. После первых минут банального разговора Сыробоярский перешел на обсуждение текущих событий, на взгляды и убеждения мамы, начал ругать царя, духовенство, все порядки и государственный строй. Мама сдерживалась, но эти разговоры ее сильно волновали. Она возражала, Сыробоярский горячился. Нам – Коле и мне – стало страшно за маму. "Ведь у него заряженный револьвер", – пронеслось у меня в голове. Вероятно, так думал и Коля. Мы стали по бокам маминого кресла и мрачно глядели на разошедшегося гостя. Заметил ли он детскую "защиту" и устыдился своего нетактичного поведения или просто взял себя в руки, но вдруг умолк и стал прощаться. Больше мы его не видели.

На Рождество 1905 у нас, как обычно, была елка. Какая это замечательная, хоть и не старинная, но прочно слившаяся с событиями русской старины традиция! Сколько непосредственной радости приносит она детям, сколько хороших, а подчас одновременно и грустных минут доставляет она взрослым. Не знаю, часто ли это настроение встречается, но мне всегда и радостно, и грустно смотреть на елку. Какие-то мимолетные образы, обрывки воспоминаний проносятся передо мной. Иногда грустно до слез. "А молодость не вернется, не вернется весна".

Но нигде так оживленно, оригинально, интересно не проводят праздник Рождества, как на Украине. Вернее, надо сказать, не проводили. Сочельник с его особой "вечерей" со звездой. Постный борщ с фасолью, рыбой и маслинами, пироги. С чем только не пекли пирогов – и с кислой капустой, и с картошкой, рисом и рыбой, и с кашей гречневой с грибами! Потом жареная рыба; у нас в детстве всегда была […]. А на сладкое узвар и кутья. Да какая кутья – из молодой пшеницы с орехами и маковым молоком! Только, бывало, встанем из-за стола, а тут пареньки, вернее, хлопчики со звездой колядовать пришли. Поздравляют, поют колядки. Дети в восторге. Одарят их пирогами, дадут гривенник, а то и пятиалтынный (15 копеек серебром), и они, довольные, с шумом и криком уходят, чтобы идти в следующий дом.

Елка у нас устраивалась на первый день праздника. Днем вся семья украшала красавицу елку, а при наступлении темноты старшие братья зажигали свечи при закрытых дверях. Дверь распахивалась, и под звуки бодрой веселой музыки (мама играла на пианино) мы входили в гостиную. Сейчас, устраивая елку, мы украшаем ее шариками и другими стеклянными игрушками. Между прочим, иногда, вешаем конфеты. Очень красиво, но больше для взрослых. А тогда основой праздничной елки были особые, длинные, с бахромой на концах обертки конфеты, специально для елки продававшиеся пряники, краснобокие крымские яблоки, мандарины и масса орехов – золотых и серебряных настоящих орехов. Хлопушки с сюрпризами, стеклянные шарики, флажки всех государств мира, картонные игрушки и цепи из золотой бумаги дополняли убранство елки. Но главное, что отличало "старую" елку – это свечи, настоящие парафиновые или стеариновые елочные свечи с живым мерцающим огнем. Мы не признавали елку за рождественскую елку, если она была расцвечена холодными электрическими лампочками. Конечно, такие "ненастоящие" елки были только в учебных заведениях, офицерском собрании, клубах и т.п. Перед Новым годом елку разбирали. Сладости делили между детьми, игрушки прятали до следующего года, деревцо выбрасывали, как ненужный, сделавший свое дело предмет.

Но в этот раз Андрюша решил оживить елочку, дать ей возможность еще раз порадовать детей. Он, никому ничего не говоря, соорудил снежный пьедестал среди двора, укрепил на нем елку, повесил много-много фонариков и только одно украшение – блестящую звезду на вершине, и зажег свечи. Был ясный, тихий, морозный вечер. Когда нас позвали, мы долго, как зачарованные, любовались неописуемым красивым зрелищем. Елочка наша ожила.

Весной Коля держал экзамены, и осенью 1906 года поступил в 1-й класс корпуса. Мы стали относиться к нему с уважением. Я с нетерпением ожидал своей очереди стать кадетом. Приходилось больше заниматься с мамой, готовясь к конкурсным экзаменам.

Наконец-то мы дождались приезда папы с войны. Помню, как встречали папу. Из Екатеринослава приехали старушки - сестры отца – тетя Саша и тетя Катя, и другие родственники. Общую радость трудно описать. Все целовались, говорили, не слушая и перебивая друг друга; мы бросились к папе на шею и каждому хотелось, чтобы отец обратил на него внимание, сказал бы ему ласковое слово. Долго не ложились спать в тот день.

Проснувшись утром, мы тихо, чтобы не разбудить взрослых пробрались в галерею, где стояли папины чемоданы и пытались узнать, что же там упаковано. Вскоре папа проснулся, встали и все взрослые, и какова была наша радость, когда стали открывать чемоданы и извлекать из них всякие интересные вещи. Были там отрезы китайского шелка, желтого, черного, цвета бордо, были статуэтки, палочки, которыми китайцы едят рис, китайские картинки для обоев и другие невиданные нами предметы из далекой Манчжурии.

Вскоре отец вышел в отставку с чином генерал-майора, и как в то время писалось, "с мундиром и пенсией". Увы! Пенсия была весьма скромна. После высокого жалования в условиях действительной службы на войне, семья должна была существовать на 90 рублей в месяц. Только воспитание нас в кадетском корпусе на всем казенном выручало семью в материальном обращении. Вся жизнь родителей с этого времени была посвящена только нашим интересам. Отец не только перестал пить, но дал себе и матери слово не брать капли водки и даже вина в рот.

И наряду с этим, вместо того, чтобы держать нас в корпусе полностью, нас, кроме Володи и Андрюши, в отличие от почти всех кадет по просьбе отца определили как "приходящих". Приходящими назывались кадеты, живущие постоянно в семье и только на уроки отпускавшиеся в корпус. В 8 ч. 20 минут утра приходящий являлся в свою роту, и, пробыв до 3 ч. 10 минут дня, возвращался домой. Форма, обувь, белье были казенные, но из питания такой кадет имел только завтрак на большой перемене, а остальной рацион обеспечивался семьей.

Таким образом, нас кормили дома, а на это надо было тратить деньги, которые были все на строгом учете. И все же отец считал, что, будучи дома, мы сможем продолжать учиться игре на рояле с мамой, практиковаться в немецком и французском языках, быть под постоянным его присмотром.

Все для детей – ничего для себя, – таков был лозунг моих родителей.

Мы распрощались с нашими "фрейлейн", с маэстро Липскарем, с обедом из 3-х блюд и другими возможностями обеспеченных материально людей. Одна прислуга, как говорили "за все" у нас и осталась.

Сменили мы и квартиру на более дешевую. Правда, новая квартира была в прекрасной части города, утопающей в скверах садах и палисадниках. Улица наша называлась Мало-Петровской*, а после празднования 200-летия полтавской битвы переименована в Келленский проспект, в честь славного коменданта, отстоявшего город от шведских войск до подхода армии Петра Великого.

![]()

* Очевидная ошибка. Имеется в виду Большая Петровская. Ныне это отрезок Первомайского проспекта от пл. Ленина до ул. Шевченко.

В 1957 году, побывав 2 дня в Полтаве, в первые же часы пребывания в родном городе, я с женой подошел к "нашему" дому и, воспользовавшись разрешением живущих в нем, с глубоким волнением вошел в бывшую нашу квартиру. Мы прошли по комнатам, но перегородки, закрытые двери, совершенно непохожая обстановка до неузнаваемости изменили внутренний облик квартиры. Только окно-фонарь в потолке одной комнаты оставалось неизменным. Грустно, до слез грустно было на душе.

Недалеко от нас был расположен Гвардейский сад. Летом мы с мамой с утра отправлялись в этот тенистый старый сад с вековыми деревьями и проводили в нем время до обеда. Когда мы стали постарше, нас уже не удовлетворяли разбитые в саду дорожки, клумбы и прочие усовершенствования культуры. Нас манила запущенная глубь сада, уступами спускающаяся в лощину. Там никого не было. Заросли, овраги, дикий вид представляли возможность забыть, что мы в городе, будили нашу фантазию. А какой вид на окрестности Полтавы открывался оттуда! Теперь ничего этого нет, в саду остались отдельные деревья от старых времен, а от дикого вида террасы не осталось даже следов. Только вид с горы по-прежнему хорош. Но вид даже война не смогла уничтожить.

|

|

Часто, идя из дому в сад, мы проходили по Мало-Садовой улице. Прелестная, зеленая и какая-то особенно уютная улица. В одном из домов совсем на краю города жил большой русский писатель, гуманнейший человек Владимир Галактионович Короленко. Мы часто видели его у открытого окна с книгой в руках. Иногда он выглядывал своими серьезными, но добрыми и, мне казалось, грустными глазами на группу детей, невольно замолкавшую, проходя мимо дома писателя. Как-то Владимир Галактионович улыбнулся, глядя на нас. С тех пор, видя его, маленькие кланялись, а кадеты отдавали честь. И он в ответ приветствовал нас ласковым взглядом.

Уже будучи взрослым, я прочел "Историю моего современника", а еще в корпусе нам читали "Слепого музыканта" и "Сон Макара". С особым вниманием слушал я повесть передового русского писателя, художника и публициста, образ которого запечатлелся в детстве.

В 1906 году началась дружба нашей семьи, вернее, молодого ее состава, с семьей Погореловых. С III-го класса гимназии Наташа все больше сходилась с подругой по классу Юлей. Это была скромная, хорошая девочка подросток, средних способностей, но по всему своему складу характера полная противоположность нашей Наташе. Семья Погореловых – очень гостеприимная, исключительно радушно принявшая Наташу, а вскоре и других членов нашей семьи, принадлежала к другому кругу общества. Мы были бедны, но дети генерала, дворяне, Погореловы имели три собственных и неплохих дома, жили зажиточно, но отец их был мещанин, работал управляющим крупной полтавской торговой фирмы Хлебникова. В большом мануфактурном магазине имелась застекленная конторка – рабочее место Петра Родионовича Погорелова. Через несколько лет после начала нашего знакомства, Петр Родионович получил звание потомственного почетного гражданина. Радость его выхода из мещанского сословия разделялась всей семьей, особенно не молодежью, а происходившей из служилых дворян женой Анной Васильевной.

В наше время трудно понять эти чувства. А в описываемую мною эпоху, в особенности в провинции, принадлежность к тому или иному сословию имела, подчас, немалое значение. Правда, в практическом смысле, разницы, по существу, никакой не было, если не считать очень небольшого числа учебных заведений, куда принимались только дворяне, льгот при отправлении в ссылку, о чем, конечно, никто заранее не думал, возможно, еще каких-либо подобных преимуществ. Вот и все. Но в обществе, повторяю, в провинции, многие не переходили своего круга, не общались близко с "нижестоящими" семьями, подходили к ним свысока. Не было этих предрассудков, естественно, в интеллигентной среде. Не было их у наших родителей.

У Погореловых была довольно большая библиотека, Наташа брала книги для себя, старших братьев, а, иногда, и для отца. Как-то поручили мне отнести взятые книги и по записочке получить другие. Запомнив точно адрес, я храбро подошел к парадной двери дома Погореловых и позвонил. Вышел мальчуган лет 7-ми (мне скоро исполнялось 10) и на мой вопрос – "Здесь ли живут Погореловы?", угрюмо ответил, что никаких Погореловых он не знает, и захлопнул передо мной дверь. Я возвратился домой огорченный. Пришлось Наташе пойти самой. Однако она взяла и меня, желая удостовериться в правильности моего рассказа. Мы пришли, было много смеха. Мальчик Сережа, младший в семье Погореловых, оправдывался невозможностью впустить чужого человека. Так началось и мое знакомство с этой хорошей семьей, дружба с которой не прекращалась.

Их никого уже нет в живых, кроме одной из 3-х сестер – Веры. Старушка живет в том же доме, в тех же комнатах, почти глухая. С грустью о безвозвратно прошедшей молодости вспоминали мы с Верой 3 года тому назад о наших детских шалостях, о первых ребяческих поцелуях в кустах, невинных записочках, о милых сердцу родных и друзьях. Все там переменилось, нет ни сада, ни дивных роз, за которыми ухаживала вся семья, ни площадки для крокета, ни тенистых беседок. Развалившаяся веранда, склад угля в галерее, где стояли шкафы и сундуки с книгами, облупившиеся стены, чудом сохранившееся, но разбитое пианино без трех клавишей, покосившееся крыльцо… "Никаких Погореловых здесь нет" – вспомнилось мне.

Мы изредка переписываемся теперь со старушкой Верой.

Я не раз упоминал, что после вторичного выхода отца в отставку семья жила в очень стесненных условиях. Желая несколько помочь родителям, тетя Люба, сестра отца, жившая постоянно в Тифлисе, приехав погостить к нам со своей единственной дочерью Инной, предложила отцу отдать кого-либо из нас на постоянное жительство в Тифлис. Муж тети Любы служил преподавателем в кадетском корпусе. Я, выбор тетки остановился на мне, вероятно потому, что я был на очереди поступления в корпус, буду у них на положении родного сына в любящей, материально обеспеченной семье. Отец категорически отказался отдавать меня или Сережу, вообще кого бы то ни было. Любовь к нам, детям, отцовский долг самому воспитать нас честными людьми, нежелание отколоть от семьи одного из сыновей, были причиной отказа отца.

Мы вспоминали об этом через 15 лет, когда в годы Революции я приехал на дачу в дачное место "Платформа двадцатой версты" под Москвой, где тетя Люба с Инной и ее мужем Н.М. Литвиновым жили в то лето.

Подошло время моего поступления в корпус. За год или за два до этого, вместо обычного легкого вступительного экзамена был введен конкурс при приеме во все кадетские корпуса России. Желающих и имеющих право на бесплатное пребывание в этих учебных заведениях было все больше. Нужен был выбор из наиболее хорошо подготовленных. Держали экзамен по русскому устному, по диктанту и по арифметике. Собралось много мальчиков. Все были с родителями, с отцом или матерью. Меня, так же как и Колю, повела на экзамен мама.

С плохо скрываемым любопытством "конкурсанты" осматривали друг друга. Мне понравился один серьезный мальчик, сидевший в приемной со своей бабушкой. Фамилия его была Неелов. Как-то само собой состоялось наше знакомство. Мы делились впечатлениями, наблюдая наших будущих товарищей. Некоторые гуляли по тротуару перед зданием, один, сидя со старичком отцом, полковником в отставке, плакал. Это был мальчик кавказского типа, он не поступил, не выдержав экзамена по арифметике. Были шалуны, затеявшие какие-то не совсем подходящие к такому моменту игры. Большинство детей держалось поближе к своим родителям и заметно волновалось.

В 10 часов в приемную вышел один из воспитателей и проверил по списку явившихся на конкурс. Через 15 минут вызвали несколько человек по алфавиту. Я с ужасом представил себе, сколько же времени мне волноваться. "Скорей бы все решилось". В 1-й день я, получив хорошие отметки, выбежал к маме и торопил ее идти домой. Мне хотелось в домашней обстановке рассказать всем, как удачно я отвечал по грамматике, прочел стихотворение, как быстро решил сложную, так мне казалось, задачу. Директор корпуса, в то время полковник, Попов, лично присутствовал при моем экзамене по арифметике, задавал мне вопросы, и когда я правильно ответил, спросил – "Это ведь Ваши братья учатся в корпусе, значит, Вы у нас будете четвертым Шапаровским". Я просиял. Он, очевидно, считает, что я буду принят, ведь он сказал "будете у нас четвертым ". Попов – директор корпуса – был очень строгий и по виду и по характеру. При небольшом росте, он, благодаря своей манере держаться, расчесанной на две половины бороде и какому-то стальному взгляду умных глаз, казался весьма представительным. Его не любили, но уважали и боялись. После распустившего дисциплину добряка генерала Потоцкого, ушедшего в отставку, Главное управление военно-учебных заведений назначило артиллерийского полковника Попова, читавшего в военных училищах высшую математику, директором корпуса с целью "подтянуть" и полтавских кадет, и педагогический персонал. Через год, окончивший в свое время академию, Попов был произведен в генерал-майоры, а когда я был в четвертом классе, он вышел в отставку и был избран депутатом Государственной Думы. За время пребывания директором он действительно подтянул корпус во всех отношениях и вывел его на одно из первых мест в России.

На следующий день, после диктанта, который для меня сошел тоже неплохо, нам объявили результаты экзаменов. Мы с Нееловым были приняты. Распрощавшись с ним и некоторыми другими зачисленными в списки кадет товарищами, уже как со старыми знакомыми, до 16-го августа (экзамен был в конце мая), я напомнил маме об ее обещании пойти к Кандыбе. Это была лучшая в Полтаве кондитерская, там были удивительно вкусные пирожные, особенно "картошки". До сих пор помню и вид, и вкус этих оригинальных сладостей. Лучшего лакомства для кадет не было.

С восторгом я пил шоколад у Кандыбы, и мне казалось, что все посетители смотрят на меня, знают о моей радости, любуются будущим кадетом. Это был один из замечательнейших дней моей жизни, незабываемый день. Дома все поздравляли, папа был очень доволен и подарил мне полтинник. Целое состояние! 20 рублей на наши современные деньги. Сколько семечек, маковников купил я, устроив угощение для братьев и сестры Верочки.

Быстро прошло лето. Наступил день 15-го августа, последний день каникул. Вечером меня отвели в корпус. После обязательной бани, лучшей во всем городе, мы получали кадетскую форму и шли в роту. Длинные брюки после коротких синих штанишек, белая рубаха с медными пуговицами и светло-синими погонами, подпоясанная черным лакированным поясом с медной бляхой, какой восторг!

Омрачала радость перспектива ночевать вне дома, на чужой постели. Но мне предстояло оставаться на ночь в корпусе только несколько дней. Научусь отдавать честь офицерам, становиться "во фронт" генералам и буду приходящим, т. е. после уроков отправляться домой. А вот большинство моих новых товарищей даже по субботам не будут ходить в отпуск и поедут к семье только на Рождество. Есть и такие, что впервые увидят своих родных не раньше лета. Это кавказцы по преимуществу. Мне было стыдно горевать, покинув на несколько дней родной дом. И потом, ведь я теперь взрослый, к тому же военный. Так думал я, лежа в постели в громадной спальне, среди 120 мальчиков первого и второго классов.

II. В корпусе.

В полтавском корпусе, носящем название Петровского в честь Петра Великого, училось 500 кадет. Корпус был основан в суровое время царствования Николая І-го в 1840 году. В 1860-е годы все корпуса, кроме Пажеского, Морского и еще одного-двух были реформированы в военные гимназии, а с 1885 снова переименованы в кадетские корпуса. В сущности разницы большой между гимназиями и корпусами не было. В военных гимназиях была несколько слабее дисциплина, в составе воспитателей допускались штатские педагоги, вместо рот кадеты делились на "возрасты", несколько иной была форма воспитанников.

Поскольку основным заданием средних учебных заведений военного типа являлась подготовка молодых людей к поступлению в военные училища для пополнения по окончании их офицерских кадров, логичней была система корпусов, чем гимназий.

В мое время в России было 30 кадетских корпусов. Учебные программы, распорядок дня и т.д. почти во всех были одинаковы. Особый характер имели Пажеский корпус – привилегированное учебное заведение, имевшее свои юнкерские классы и выпускавшее воспитанников прямо в офицеры, преимущественно гвардейских полков всех родов оружия; Морской корпус, также имевший свои гардемаринские классы, из которых кадеты производились в офицеры на флот; Николаевский кавалерийский, отличавшийся от обычных корпусов обучением кадет верховой езде и Новочеркасский Донской, где воспитывались главным образом дети казачьих офицеров.

Общеобразовательные предметы в корпусах преподавались по программам, близким к программам реальных училищ, но с добавлением высшей математики и законоведения. Латинского языка в корпусах не проходили.

Каждый кадет по окончании 7 классов имел законченное среднее образование и право поступления во все высшие учебные заведения на общих основаниях с реалистами, гимназистами и окончившими коммерческие училища. Для поступления в университет кадетам, так же, как и другим абитуриентам (так назывались поступившие в высшие учебные заведения) гимназистам необходимо было сдать при учебном округе или при какой-либо казенной гимназии дополнительный экзамен по латыни в объеме гимназического курса.

Однако большинство кадет, окончив корпус, шли по своему прямому назначению в военные училища.

В своих мемуарах "50 лет в строю" Игнатьев мимоходом отмечает, что полтавские кадеты славились ленцой. Не сомневаюсь, что это правда, но, правда, для времени, когда Игнатьев учился в киевском корпусе. Я уже отмечал, что назначенный в 1906 году директором полковник Попов в короткое время резко изменил положение. Десятки кадет были исключены, приглашены новые преподаватели, усилено физическое развитие молодежи, введена строгая дисциплина. Тут было не до "ленцы". Конечно, были и лентяи, случались весьма нехорошие "шалости", но это было исключением. Общий уровень жизни кадет, их воспитания, лицо корпуса стали совершенно иными.

Многие думали, что кадеты – привилегированные ученики средних учебных заведений, что жизнь их легка, воспитывают их как барских сынков, кормят деликатесами и т.д. Это совершенно неправильное представление. Нигде не было такой суровой обстановки, жестко соблюдаемого режима дня, простой, хотя и здоровой пищи. Наряду с этим нигде так не закалялось здоровье, не представлялось возможности получить всестороннее умственное и физическое развитие, я бы сказал "образовать" характер.

О программе преподавания общеобразовательных предметов я уже вам, дети, рассказывал. Добавлю, что, будучи студентам Института Инженеров Путей Сообщения в Петрограде, я, не занимаясь почти дифференциальным исчислением и алгебраической геометрией, свободно сдал зачеты на I-м курсе.

Ежедневно из 6 уроков в день (в 2-х младших классах было 5 уроков) один отводился для гимнастики, фронтовым занятиям, танцам или пению. Гимнастика была 3 раза в неделю, остальным предметам уделялось по одному уроку.

Вставая утром в 6 часов под сигнал трубы или барабана, кадеты оправляли постель, умывались, чистили сапоги и медные пуговицы и в 6.45 выстраивались в ротной зале. Осмотр дежурным офицером-воспитателем, молитва и строем в столовую, общую для всего корпуса. Кружка чаю с 2-мя кусками рафинада, большая порция серо-белого прекрасно выпеченного в корпусной пекарне хлеба. Порция возрастала в каждой роте по старшинству. В I-ой роте (шестой и седьмой классы) она значительно увеличивалась сравнительно с младшей 4-ой. По назначению врача многим выдавался стакан молока. Вот и все. После утреннего чая прогулка. И будь самая суровая зима, злейшая вьюга, кадет вели на прогулку в одних мундирчиках поверх нижней рубашки. Если любитель тепло одеться не снимал гимнастерку, надевая на нее мундир, ему грозило лишнее дежурство или дневальство, а то и оставление без отпуска.

Только в сильный дождь, разумеется, прогулка отменялась. Младшие зимой ходили гулять в шинелях. Вернувшись с прогулки, кадеты имели минут 40 для повторения заданных уроков. Все обязательно находились в классах. Это называлось "утренние занятия". В 8.20 минут труба или барабан возвещали начало первого урока. Через 50 минут опять сигнал, 10-тиминутная перемена и второй урок. После 3-го урока большинство разминало члены на турнике, наклонной лестнице, параллельных брусьях и т.д. и шли в коридор строиться для самого приятного занятия – идти в столовую на завтрак. Как правило, перед выстроившейся в две шеренги ротой появлялся ротный командир в чине полковника. Ротный здоровался, читал приказ по корпусу, иногда делал какие-либо замечания, наставления, сообщения и т.д.

И вот мы в столовой. При сборе всех рот приходит директор, здоровается. Сигнал "на молитву". Поем молитву, поглядывая больше на блюдо с котлетами по-казачьи, колбасой, вкуснейшей домашней колбасой, чем на большую, до потолка, икону и ждем сигнала "отбой". Садимся. Старший по отделению или взводу кадет занимает место у торца стола, за которым размещается 10 проголодавшихся подростков или юношей.

Директор подходит к столику под иконой и пробует поставленную порцию завтрака. Право завладеть этим блюдом после пробы принадлежало по очереди кадетам первой роты.

На завтрак подавали горячее блюдо – котлеты, колбасу, зразы, украинские лазанки с творогом и с салом, солонину с хреном и картофельным пюре; великим постом это и подобные блюда заменялись расстегаями с рисом и рыбою, селедкой с винегретом, и другими постными кушаньями; на масленицу были блины со сметаной и маслом или с кетовой икрой, семгой. Меню на неделю вперед заказывали кадеты 7-го класса по очереди. Кроме горячего блюда к завтраку подавалась кружка кофе с молоком и небольшая вкусная булочка.

Снова сигнал, молитва, и мы строем расходимся по ротам. Быстро готовимся к прогулке, на которую уделяется минут 20-25.

В 20 минут первого снова сигнал и 3 урока. Затем обед. Насколько кадеты любили завтрак, настолько не любили обычный обед. Довольно безвкусный суп, мало разнообразное второе и какое-нибудь домашнее или кондитерское пирожное на третье блюдо. Только по средам и субботам на обед шли с предвкушением любимого меню: вкусный борщ с солидным куском мяса, и гречневая каша в обильном количестве с небольшой, правда, порцией сливочного масла в виде цилиндра, а потом кофе с молоком и полусдобная булочка. Все были сыты и довольны. С 4-х часов до 6-ти было самое приятное время дня. Конечно, прежде всего, длительная прогулка.

Каждая рота имела свое место прогулки. Утром по тротуарам в вольном строю парами в той или иной части города. После завтрака в садиках-дворах при здании корпуса. Послеобеденная прогулка осенью и весной для кадет всех рот назначалась на корпусном плацу, прекрасном зеленом поле, обсаженном по периметру деревьями и кустами сирени, и обнесенному высоким забором. Поздней осенью и зимой вместо плаца одни и те же наименее оживленные кварталы города и вольный строй.

Какая прелесть прогулка на плацу! Каждый находил себе занятие по вкусу. Любители футбола с самозабвением тренировались для встреч с командами гимназистов, реалистов. Гимнасты упражнялись в спортгородке, оборудованном всеми снарядами и принадлежностями. Музыканты трубили, разучивая новые марши и вальсы, подчас обучая премудростям духовой музыки смену будущих оркестрантов. Кто читал книгу, кто просто валялся на мягкой траве. Словом, это был настоящий отдых.

К 5-ти часам кадеты, состоявшие в церковном хоре, или в духовом оркестре, или индивидуально обучавшиеся игре на рояле, скрипке и т.д., под командой дежурного по 1-ой роте (старшей) отправлялись в корпус для участия в репетициях, спевках и т.д., если в этот день они полагались по расписанию. Остальные продолжали заниматься своим делом. На плацу можно было где-нибудь вдалеке от воспитателя покурить, лежа под деревом, перебросить через забор записку для передачи "симпатии". Мало ли что можно было делать на плацу. Но, увы, большую часть осени, зиму, да и значительную часть весны послеобеденные прогулки были скучны и однообразны. После шествия по тротуару парами, в мороз и дождь быстрым шагом, возвращались в роту.