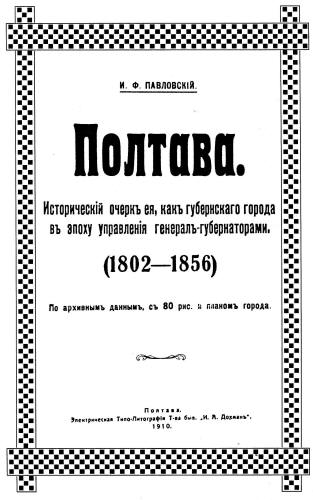

Полтава. Исторический очерк ее, как губернского города в эпоху управления генерал-губернаторами (1802-1856)

- Подробности

- Просмотров: 46098

Павловский И. Ф. Полтава. Исторический очерк ее, как губернского города в эпоху управления генерал-губернаторами (1802-1856). По архивным данным, с 80 рис. и планом города. Полтава. Электрическая типо-литография Т-ва быв. "И. А. Дохман". 1910 г.

Публикуется с репринтного издания: "Издательство САГА", Харьков, 2009.

Сканирование и адаптация - Артем и Борис Тристановы.

В электронной версии книги номера страниц указаны перед началом страницы. Рисунки расположены на той же странице, что и в оригинале, но перенесены в ближайший разрыв между абзацами. Некоторые рисунки из книги заменены аналогичными лучшего качества.

![]()

— I —

![]()

— II —

![]()

— III —

И. Ф. ПАВЛОВСКИЙ

Полтава.

Исторический очерк ее, как губернского города

в

эпоху управления генерал-губернаторами

(1802-1856)

По архивным данным, с 80 рис. и планом города.

Полтава.

Электрическая типо-литография Т-ва быв. "И. А. Дохман".

1910

![]()

— IV —

ПРЕДИСЛОВИЕ.

Наиболее ранний труд о Полтаве, составленный в 1846 г. принадлежат Н. Арандаренку (3 части) и представляет ныне библиографическую редкость; но о Полтаве там немного, за то там много сведений о полтавской губернии, ее торговле, промыслах и т. п. Второй труд — П. И. Бодянского (Памятная книга Полтавской губернии) работа, не потерявшая значения до сей поры. В ней собран статистический материал, за 1865 год; здесь же помещены сведения о памятниках, храмах. Затем следуют труды: Богдановича, бывшего полтавского вице-губернатора и Трощинского, внука министра юстиция, но оба они очень кратки и не заключают в себе ничего интересного. Последним трудом является книга В. Е. Бучневича "Записки о Полтаве". В ней более сведений о Полтаве, чем во всех предыдущих работах. В ней помешен очерк Полтавы до 1802 года, описание полтавского сражения, списки генерал-губернаторов, губернаторов, епископов, и уроженцев Полтавы; есть описания памятников, храмов. Но все названные авторы не пользовались архивным материалом. Настоящий труд является первой попыткой изобразить прошлое Полтавы по архивным данным. Основным источником настоящего труда служат данные архива городской думы, а затем дела других архивов: губернского правления, губернского земства (дела Приказа) и др. По этим данным мы поместили два очерка о Полтаве в "Киевской Старине" и один в "Трудах полтавской архивной комиссии". Но со времени напечатания их, нами найдено не мало архивных данных о Полтаве, и мы поместили несколько статей, и не мало заметок в "Киевской Старине", "Хуторянине",, "Военном Сборнике", "Трудах Полтавской архивной комиссии". Свести в одно целое все написанное по архивному материалу, составляет цель издания настоящего труда. Все эти данные в этом труде являются в переработанном виде, со многими дополнениями. Мы считали не лишним поместить очерк о Полтаве, до ее преобразования в губернский город. При этом еще считаем нужным оговориться, что этой эпохой мы не занимались, а воспользовались данными, приведенными в работах Л. В. Падалки, Бодянского, Максимовича, Бучневича и др. Надо прибавить, что о Полтаве до преобразования, источников мало, а если что и возможно найти, то не в Полтаве. Да и эпоха эта совсем еще не разработана, напр. история полков, и в частности "полтавского", где Полтава с давних пор была городом.

![]()

— V —

ОГЛАВЛЕНИЕ.

|

|

|

Стр. |

|

|

Полтава до переименования ее в губернский город |

|

|

Глава І. |

Генерал-губернатор кн. А. Б. Куракин, его биография. Письма к нему с поздравлениями "Ода" Котляревского. Открытие губернии. Новые губернские учреждения. Ассигнование дворянством сумм на эти учреждения. Первое дворянское собрание и его церемониал по "Обряду" нарочно составленному для этого случая |

|

|

Глава II. |

Площадь, занимаемая Полтавой в 1802 году. Число жителей. Подземелья в Полтаве. Остатки укреплений и описание бастионов. Полтавские церкви и монастыри |

|

|

Глава III. |

Городовое положение 1785 г. "Градское общество" и состав его. Общая Городская Дума и ее задачи. "Шестиглассная" Дума. Круг ее действий. Отношение администрации к Думе. Дума служит ломбардом для жителей |

|

|

Глава IV. |

Заботы кн. Куракина о постройки зданий для правительственных учреждений. Дворянский дом. Цены на строительный материал. Забота о рабочих. Переписка с гр. Разумовским о приобретении от него для города левады и дома. Покупка кн. Куракиным нижнего городского сада и переписка с С. М. Кочубеем о приобретении для города верхнего сада. Заботы об устройстве городского сада. Аптека. Богоугодное заведете. Ботанический сад. Родильный госпиталь. Богадельня. Привитие оспы. Дом для умалишенных |

|

|

Глава V. |

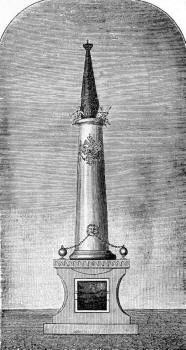

Памятник "Славы". Ходатайство кн. Куракина и ответ В. П. Кочубея. Проект Томаса де Томона и его описание. Стоимость памятника. Рескрипт кн. Куракину. Средства на памятник. Имения, подаренные Петром I городу. Ходатайство о займе. Значно-Яворский. Стоимость памятника. Открытие его. Стихотворение Капниста |

![]()

— VI —

|

Глава VI. |

Заботы кн. Куракина о расширении городской черты и об устройстве домов. Стоимость земли. План города. Дороговизна квартир и мера, принятая губернатором Сонцевым. Дороговизна соли и мяса. Цены на продукты того времени. Войско в Полтаве. Вступление полка в город и забота думы. Пожарный обоз. Полиция. Доходы города. Арендная статьи: винный откуп, лавки, герберги и проч. Съезжие избы, смирительный и рабочий дома. Заботы кн. Куракина о благоустройстве города: устройство мостовых, бульваров |

|

|

Глава VII. |

Заботы кн. Куракина о школах. "Предварительные правила" изданные министерством народн. просвещения. Уездное училище. Акт и стихотворение Тиссаревского. Забота об открытии гимназии. Первый директор Огнев и его биография. Программы гимназии. Преподавание. Экскурсии для учащихся. Заботы кн. Куракина о воспитании дворян. Проект В. В. Капниста. Взносы дворян на содержание этого дома, его штат и помещение. Дворянство подносит кн. Куракину табакерку. Стипендий в дворянском училище кн. Куракина, его супруги и Трощинского |

|

|

Глава VIII. |

Преемники кн. Куракина — кн. Я. И. Лобанов-Ростовский и Н. Г. Репнин. Биографии их |

|

|

Глава IX. |

Устройство города по плану Куракина. Немецкая колония. Вызов фабрикантов-колонистов из за границы и постройка для них домов. Отзыв кн. Долгорукого о полтавской колонии. Злоупотребления губернатора Козачковского при устройстве колонии. Внутренний быт немецких колонистов |

|

|

Глава X. |

Городская дума. Городские головы. Деятельность Черкасова. Городские головы: Михайловский, Прокофьев Зеленский и Чубенко. Выборная заседания в 1820 и 1826 г. Гласные Думы, их обязанности, непосещение думы, безграмотность. Секретари думы. Делопроизводство. Бильбасов. Ревизия думы и проект увеличения штатов канцелярии |

![]()

— VII —

|

Глава XI. |

Бюджет города. Расход городских сумм на нужды, чуждая городу. Винный откуп, число шинков, цена на вино. Скатная бочковая площадь. Постройки и прием их думой. Герберги. Домогательства мясников повысить цену на мясо. Ярмарки и эксплуатация площадей. Неопределенные городские доходы. Правила торговли 1812 и 1824 г. Статистика купцов. Жалоба их. Торговая депутация. Воспрещение торговать в городи захожим венгерцам |

|

|

Глава XII. |

Ассигнование на богоугодное заведение. Содержание полиции. Отношения полиции к думе, вражда городского головы с полицеймейстером Стоцким. Заботы о благоустройстве города. Городской сад. Начет на городского голову Прокофьева. Военный постой. Пособие школам. Смита на исправление и экстраординарные расходы. Холерная эпидемия в Полтаве |

|

|

Глава XIII. |

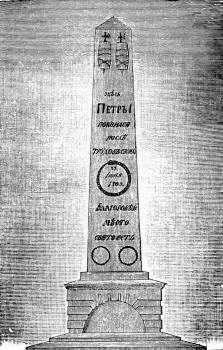

Сооружение обелиска на месте отдыха Петра В. после полтавского боя. Срытие укреплений оставшихся после полтавской битвы. Посещение Полтавы Александром I |

|

|

Глава XIV. |

Школа чистописцев в Полтаве. Заведение для спасения утопающих; число спасенных в 1829 и 1830 годах. Отказ И. П. Котляревского платить жалованье фельдшеру этого заведения. Несостоявшийся проект устройства в Полтаве фельдшерской школы. Основание института благородных девиц и кадетского корпуса. Открытие духовного училища. Неудавшаяся попытка устроить в Полтаве общественную библиотеку с читальней. Открытие библейского общества |

|

|

Глава XV. |

Новиков — основатель ложи. Члены ложи: Кочубей, Тарновский, Алексеев. Комитет для дел, заключающих измену. Закрытие ложи. Арест членов и отправка в Петербург. В. Лукашевич. Малороссийское общество. Показание Лукашевича. Высылка его. Валевникова |

|

|

Глава XVI. |

Ссыльные в Полтаве: архимандрит Виктор Черняев, сектанты Ходырев, Ермилов и Ковылин, камергер А. Раевский, генерал-майор Орлов, студент Лисянский. Комитет для суждения о делах, заключающих измену. Дела такого рода. Ложный донос Черняева. Общественная жизнь в Полтаве. Карточная игра. Театр в Полтаве и заботы о нем Репнина. Щепкин и его выкуп. Первый церковный хор. Вербовка певчих. Посещение Полтавы Глинкой. Полтавские архиереи и губернаторы со времени учреждения губернии по 1834 год. Дворянские балы и обеды: тогдашняя цены на продукты и вина |

![]()

— VIII —

|

Глава ХVІІ. |

Котляревский. Обучение в семинарии. Участие в турецкой войне. Поездка в Петербург. К. формирует казачий полк. Награды поэту. К. директор театра. Участие в библейском обществе. К. — член масонской ложи. Пререкания с думой. Назначение его церемониймейстером при дворянских выборах. Посвящение поэта И. И. Срезневским. Домик Котляревского. Обстановка и жизнь поэта. Кончина его. Отпуск на волю крестьян. Памятник на могиле, сооруженный С. Каминским. Новый памятник на могиле. Памятник в Полтаве. Уроженцы Полтавы: Гнедич, Богданович, Паскевич |

|

|

Глава XVIII. |

Последние генерал-губернаторы, епархиальные архиереи и губернские предводители с 1802 г. Площадь города. Число жителей, домов. Вспомогательный капитал на постройку домов. Проект страхования жилищ и домов. Мощение улиц. Стихотворение Вяземского. Забота о насаждении бульваров. Заставы и кордегардии. Обывательские книги |

|

|

Глава XIX. |

Городские головы с 1834-1856. Протест общества на выборах. Избрание Недоборского и его отказ. Кассирование выборов. О выборах вообще. Городской голова Беляев и его деяния. Ревизия. Секретарь Гудима. Гласные, увольнение их от должности. Стряпчий и его надзор за думой. Помещение и обстановка думы. Выписка газет. "Полтавские Губ. Ведомости". Бодянский |

|

|

Глава XX. |

Купцы и статистика их Подводная повинность. Торговая депутация и ее деятельность. Почетное гражданство. Мещане. Цехи и устройство их. Цех трубочистов. Небрежное ведение дел в ремесленной управ. Евреи. Коробочный и свечной сборы. Привлечение евреев к занятию земледелием |

![]()

— IX —

|

Глава XXI. |

Комитет о земских повинностях. Наделение участками земли жандармскую команду, кадетской корпус. Проект устройства казарм. Введете налога на содержание войск. Квартирная комиссия. Начет на командиров батальона. Подполковник Быковский и его деяния. Плата за рекрут |

|

|

Глава XXII. |

Детский приют. Заботы Аверкиева. Устав приюта. Спектакли, концерты и т. п. Старый театр. Репертуар тогдашней сцены. Продажа театра. Устройство театра в городском саду |

|

|

Глава XXIII. |

Путешествие Высочайших Особ. Посещение Полтавы наследником Цесаревичем. Стихи Родзянко. Посещение гимназии В. А. Жуковским и Наследником Цесаревичем. Стихи Буткова. Приезд Императрицы Александры Федоровны. Иллюминация. Белуха-Кохановский. Устройство выставки. Заботы о ней губернатора Могилевского и отношение общества. Учреждение губернских комитетов или музеумов. Первая сельскохозяйственная выставка в Полтаве |

|

|

Глава XXIV. |

Холера. Организация борьбы с ней. Лечение холеры. Наставление крестьянам. Субсидии города на больницу. Учреждение должности городового врача. Взимание за лечение и погребение нижних чинов |

|

|

Глава XXV. |

Устройство памятника около Спасского храма. Стихи: Корженевского, кадета Розенмейера и Стеблин-Каминского |

|

|

Глава XXVI. |

Участие городского общества в деле просвещения. Предложение открыть городское училище и отказ городского общества. Устав о пансионах при гимназии. Открытие пансиона при гимназии. Проект министерства открыть реальной школы при гимназии. Пособие школам |

|

|

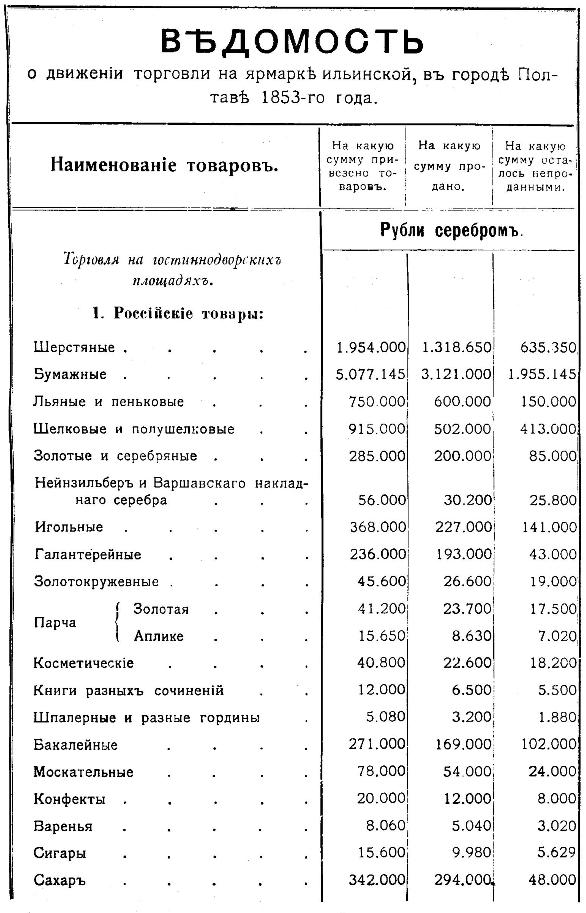

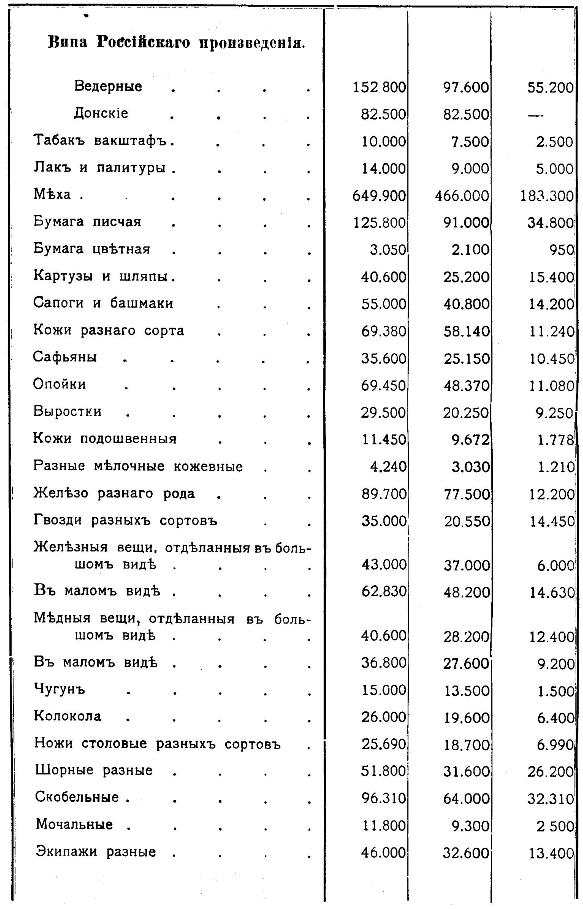

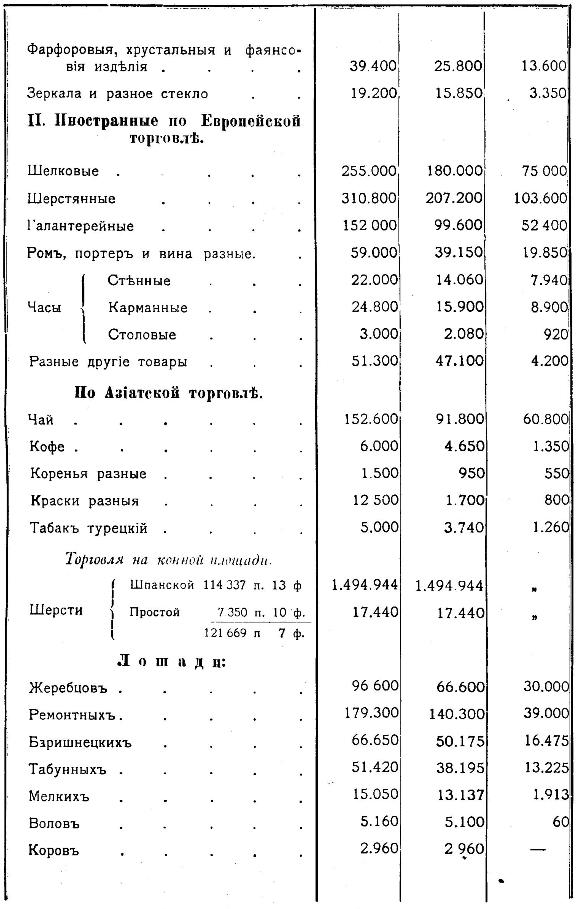

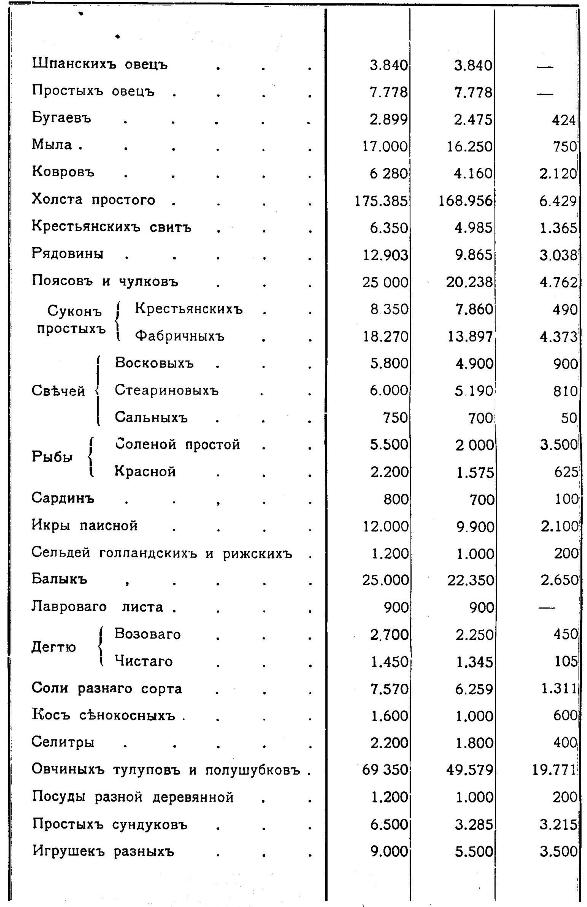

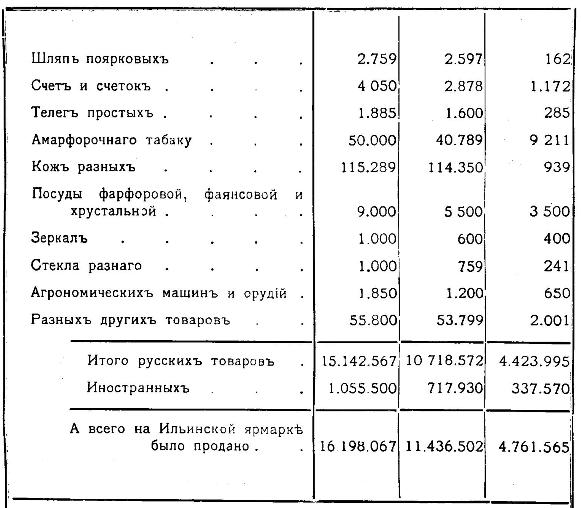

Глава XXVII. |

Перевод Ильинской ярмарки из Ромен в Полтаву, и выгоды этого перевода. Ярмарочный комитет. Торговля. Плата за лавки. Доход города. Заботы Кокошкина о ее благоустройстве. Другие ярмарки в городе Полтаве |

|

|

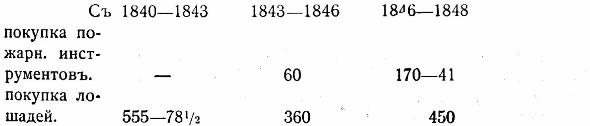

Глава XXVIII. |

Полиция, ее бюджет. Десятские. Пожарная команда. Обеспечение пожарных на случай увечья. Отношение полиции к думе. Забота о тюремном замке. Плата за содержание арестантов. Взносы купцов. Учреждение тюремных комитетов |

![]()

— X —

|

Глава XXIX. |

Бюджет города. Статьи дохода. Извозный промысел. Устройство бани, садков и купален. Пастбища. Мясники. Такса на мясо. Скотобойни. Расходы на нужды других городов. Городской сад |

|

|

|

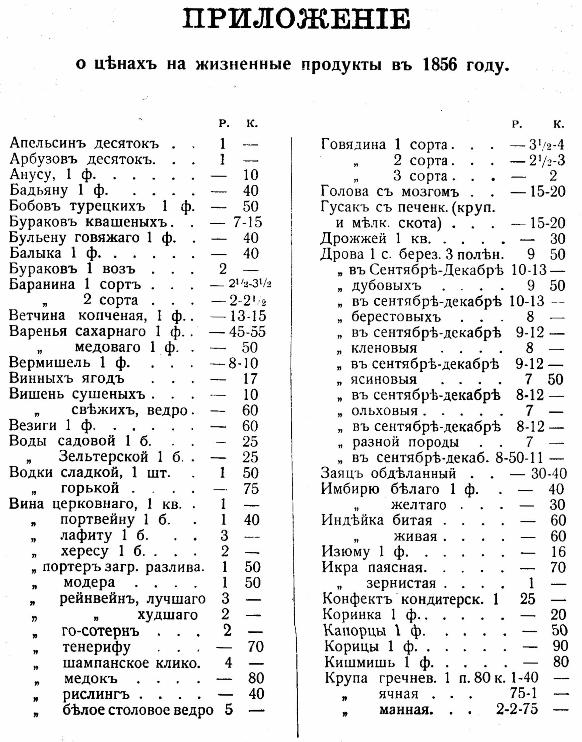

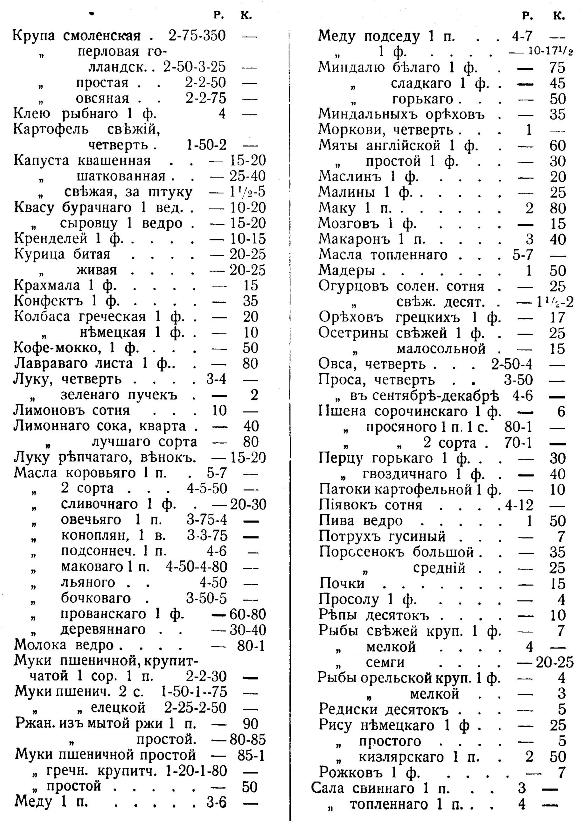

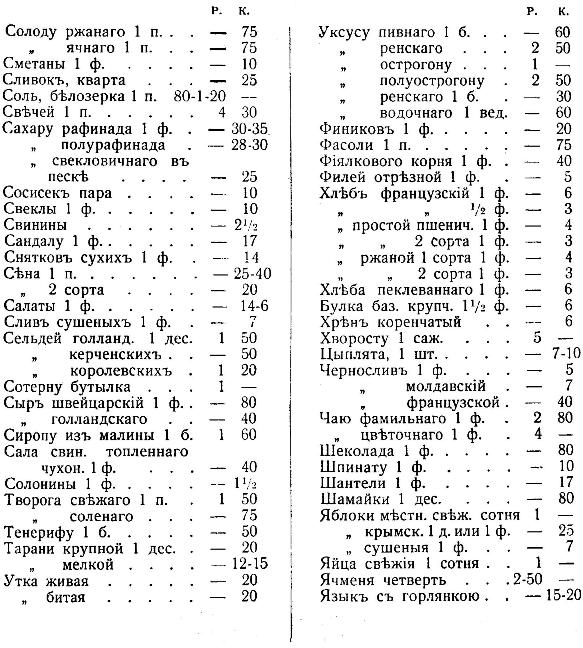

Приложение. Цены на жизненные продукты в 1856 г. |

![]()

— XI —

РИСУНКИ.

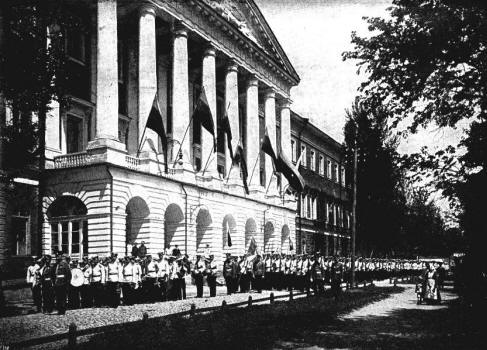

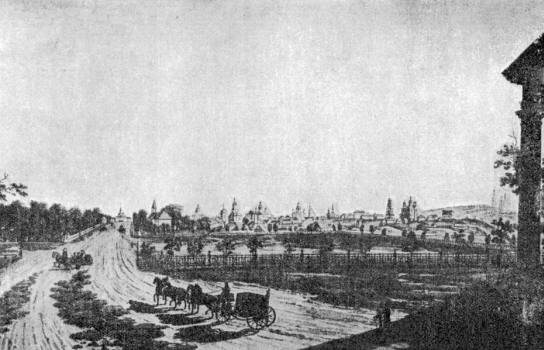

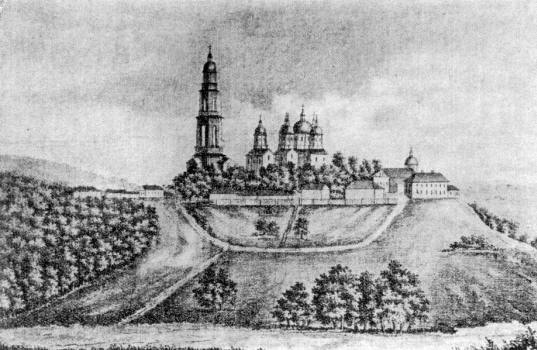

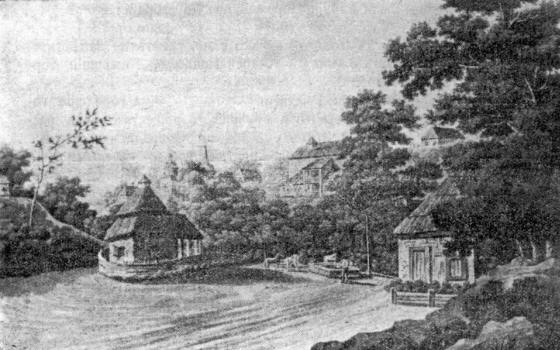

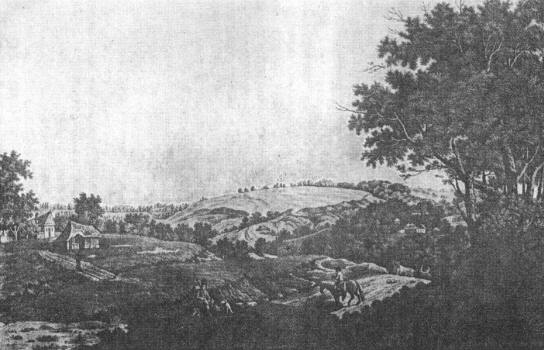

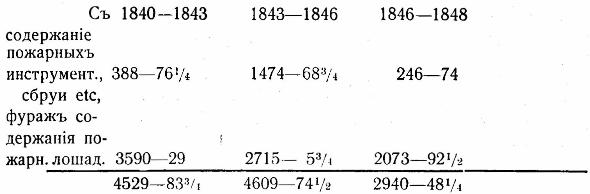

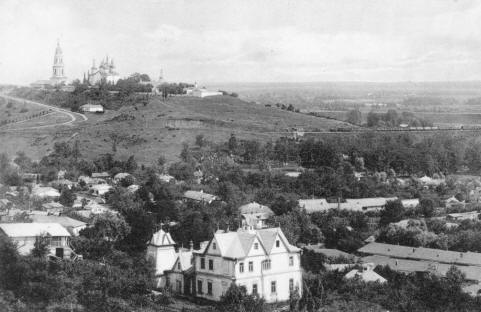

Виды Полтавы: 1) от Садовой площади в 1804 г. с гравюры Стадлера (11 стр.). 2) Александровская площадь в 1806 г. (67 стр.). 3) Александровская площадь, в начали 40-х годов (72 стр.). 4) Вид прореза по р. Полтавке, внутри города (122). 5) Вид от садовой площади через полтавский овраг (135). 6) Вид окрестностей Полтавы из городского сада (149). 7) Современный вид Полтавы. 8) Современный вид (стр. 391).

Портреты: 1) Е. Г. Бразоль (273 стр.). 2) М. А. Белуха-Кохановский (335). 3) С. К. Вязьмитинов (XXVII). 4) Н. И. Гнедич (258). 5) Гиленкрок (XVII). 6) А. Ф. Данилевский (270). 7) П. В. Завадовский (90). 8) Карл XII (XVIII). 9) В. В. Капнист (271). 10) И. В. Капнист (272). 11) И. П. Котляревский (236). 12) В. П. Кочубей (106). 13) Л. В. Кочубей (276). 14) В. Л. Кочубей (28) 15) И. С. Котельников (39). 16) кн. А. Б. Куракин (1). 17) И. Д. Огнев (93). 18) Паскевич (259).19) Петр В. (XVI). 20) Петр В. (находящиеся в кадетском корпусе) (189). 21) Кн. Н. Г. Репнин (103) 22) Кн. В. А. Репнина (169). 23) П. Я. Руденко (XXIV). 24) И. М. Скоропадский (275). 25) Д. П. Трощинский (269). 26) группа директоров кадетского корпуса (187). 27) дворяне в форме (277).

Духовные деятели: 1) Архиепископ Амвросий Серебряников (37). 2) Епископ Анатолий (229). 3) архиепископ Гедеон (264). 4) архиепископ Георгий (230). 5) епископ Иеремия (266). 6) архиепископ Нафанаил I (237). 7) архиепископ Нафанаил II (268). 8) архиепископ Мефодий (230). 9) архиепископ Сильвестр (227). 10) епископ Феофан (228)

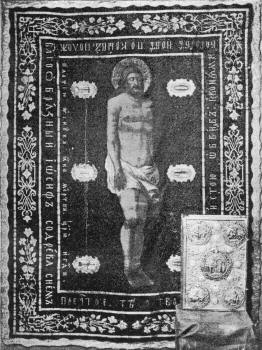

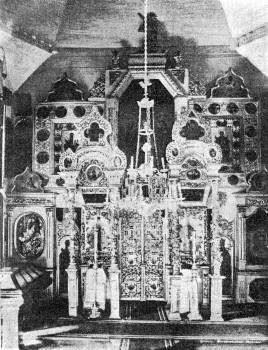

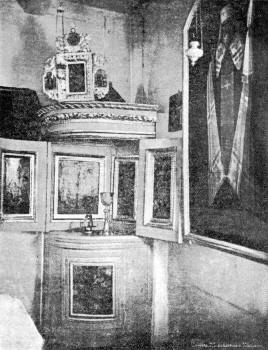

Виды храмов и монастыря: 1) Спасский храм в первой половине XVIII в. (19). 2) Современный его вид (21). 3 и 4) Спасский храм два рисунка (23). 5. Старинная плащаница и св. Евангелие (29). 6) Современный иконостас Спасского храма (31). 7) Старинный жертвенник и древние сосуды (33). 8) Вид успенского собора в 1804 г. (17). 9) Вид полтавского монастыря (11) 10) его же (43). 11) его же (45). 11) Вид его по оврагу панянковскому (20). 12) полтавский монастырь (49).

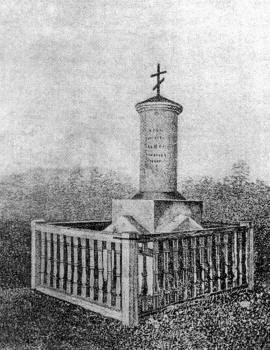

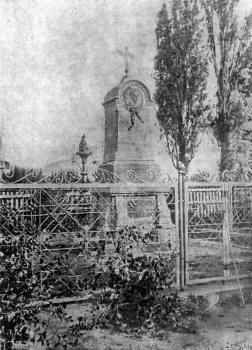

Памятники: 1) памятник "Славы" (69). 2) первый памятник на месте отдыха Петра Великого после боя (161). 3) второй, ныне существующий памятник на месте отдыха (355). 4) памятник Келену (XX). 5) первый памятник полтавской битвы, сооружен. Руденком (XXII). 6) памятник И. П. Котляревскому (256) 7) первый памятник на могиле Котляревского (253). 8) нынешний памятник на могиле Котляревского (254).

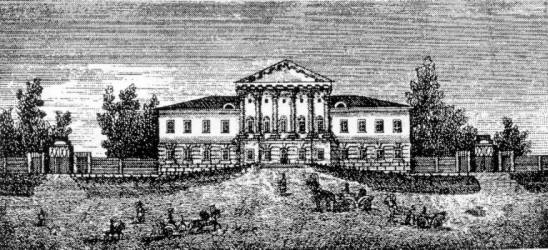

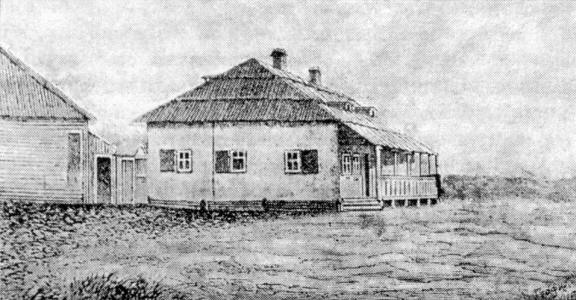

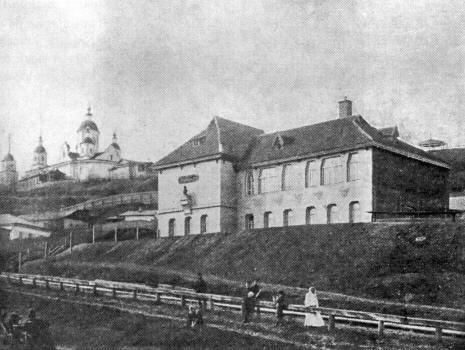

Виды зданий: 1) вид дворянского дома (начала XIX в.) (58 стр.) 2) вид первого здания, где помещалась гимназия (95). 3) первоначальный

![]()

— XII —

вид кадетского корпуса (183); 4) современный вид кадетского корпуса (185). 5) домик, где жил Котляревский (237). 6) школа имени Котляревского (257).

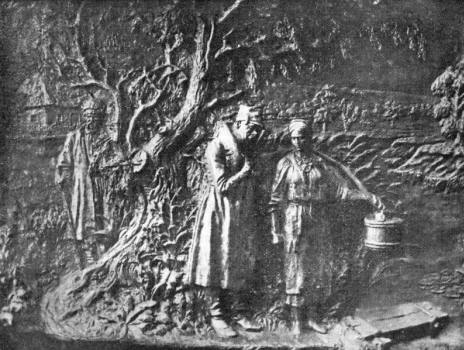

Картины: 1) Аллегорическое изображение Петра I, победителя шведов (36). 2) Картина Шебуева — Петр В. в полтавском сражении (в кадет. корпусе) (191). 3) сцена из "Наталки-Полтавки" на памятнике Котляревскому (245) 4) открытие памятника у Спасского храма (356). 5) открытие памятника Келену (XXI). 6) осада Полтавы (XVII). 7) холм, где хоронили воинов, павших при осаде (XIX).

Герб Полтавы (2).

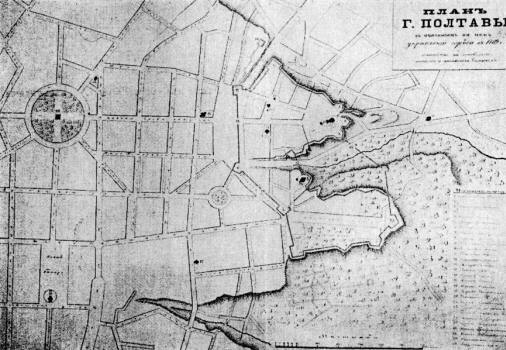

Медаль в столетие полтавской битвы (82). План Полтавы, с указанием на нем укреплений города в 1709 г. (13)

План города в 1837 году.

![]()

— XIII —

Полтава до переименования в губернский город.

О времени основания Полтавы. Известие Летописи. Мнение Л. В. Падалки. Основание Полтавы при Витовте. Полковое деление. Полтавские полковники. Осада Полтавы Шведами. Памятник Келену и его открытие Уничтожение полков. Руденко и памятник им воздвигнутый. Картина Полтавской битвы. Посещение Полтавы Екатериной В. Известия путешественников о Полтаве. Образование малороссийской губернии. Образование Полтавск. губ.

История города Полтавы до переименования ее в губернский город почти неизвестна, особенно о более древнем периоде. Полтава до начала XVIII века, когда осаждали ее Шведы, не была сколько-нибудь заметным пунктом в истории юга. Да и время ее основания точно до сей поры не установлено, как не выяснено и самое название. "Полтава" отождествляется с названием "Лтавы", упоминаемым летописью под 1147 г., где говорится о переправе Игоря Святославича, героя "Слово о полку Игореве" через реку Ворсклу у "Лтавы". Вот этот текст из летописи: "Того же 1174 лета, на Петров день, Игорь Святославич, совокупив полки свои и еха в поле за Ворскол и срете Половьце, иже ту ловять языка; изима е, и поведа ему колодник оже Кобяк и Концак, шле к Переяславлю. Игорь же слышав то, поеха противу Половцем с полкы половецькими, и бе рать мала и тем не утерпеша стати противу Игореви и тако побегоша, весь полон свой пометавше, бяхуть бо воевали у Серебряного 1) и у Баруча 2): дружина же Игореви, постигше онех, избивше и, а иных изимаше. И тако поможе Бог крестьяном в день святого пророка Илии" 3). На основании этого известия, многими историками признается конец XII в. временем основания города Полтавы. Этим вопросом занимался известный знаток южнорусской истории, Л. В. Падалка, который далек от мысли отождествлять "Лтава" с Полтавой и доказывает невозможность такого превращения. Слог "по" не может быть приставкой, что было бы необходимо, если бы название "Полтава" образовалось из "Лтавы". Корень слова "пълът" по законам изменения звуков в старославянском языке, дает образование пълот и полът, представляющие собою равнозначащие формы и он встречается в старинных украинских песнях, где это слово (плот, пълтъ) выражает тоже понятие, что и слова: плетень, ограда. Это и дает право автору сделать вывод, что корнем собственного имени города, выражается представление об ограждении, защите. И "Полтавой" обозначается пункт, стоящий на рубеже и ограждающий внутренние области края 4). Более вескими являются исторические соображения автора; с чем трудно не согласиться.

![]()

1) Местечко Сребное, Прилукского уезда.

2) Вероятно, Варва м. Лохвицкого уезда.

3) Летопись по Ипатскому списку, 1871 г. стр. 387.

4) Статья Л. В. Падалки напечатана в трудах Исторического Общества Лето^исца Нестора, Х книга, 1895 и отдельно.

![]()

— XIV —

В конце XII века, течение реки Ворсклы находилось среди половецких степей и пограничной русской областью было Посулье, тянувшееся по верховьям р. Сулы. Таким образом, место, где было поселение "Лтава" находилось вдали от русских владений. Нашествие татар в XII в. опустошило Русь и в течение долгого времени мы не встречаем в средней и южной полосах полтавской губернии, признаков существования городов вплоть до XIV века. В "описаниях Каневского и Черкасского замков" сохранились данные о заселенности Полтавщины, но в них не встречается упоминание о Полтаве 1). Попытки к заселению нынешней полтавской губернии относятся к концу XIV и XV веков, к княжению Витовта. К этому времени и относится основание Полтавы. В 1399 году князь Витовт предпринимает поход на р. Ворсклу для помощи хану Тохтамышу, но здесь хан Эдигей нанес ему решительное поражение и с того времени Поворсклие вошло в состав литовского княжества. Местность эту занял татарский князь Лексад (Лекса) Мансурксанович, впоследствии крестившийся и принявший имя Александра. В 1503 году Полтава находилась во владении князя Михаила Ивановича Глинского. Пять лет спустя, в 1508 году она была у него отнята королем Сигизмундом I и впоследствии возвращена Марии Юрьевне Глинской, вышедшей замуж за Якова Ельца. В смутную эпоху, коронный гетман Станислав Жолкевский обстроил Полтаву для своего зятя Станислава Конецпольского. Во время казацких войн, при Сигизмунде III (1586-1632 г.г.) Полтава находилась во владении Михаила Михайловича Корибут Вишневецкого. В это время Полтава была достаточно заселенным пунктом, в ней числилось 812 хат. После смерти М. Вишневецкого ею владел известный Иеремия Вишневецкий, что было до 1648 года, когда он должен был оставить Малороссию и поселиться на Волыни. Эти данные, приводимые известным историком М А. Максимовичем, основаны на документе "списки подданных князя Иеремии в Заднепровской Украине", напечатанном потомком Вишневецких, графом Александром Пшездецким. В этом списке показано 56 поселений, среди которых встречается Полтава. А. М. Лазаревский сомневается в достоверенности этого списка 2).

Есть еще данные, что Полтава в 1641 году была во владении Александра Конецпольского и наместником ее был пан Сокольский.

![]()

1) Архив Юго-Западной России, ч. VII т. 1 стр. 8^-87, 91, 1о1-1о3.

2) Прежде всего, говорит он, список не имеет даты; так как список указывает местности И. Вишневецкого и притом в блестящем относительно численности виде, то время составления его следует отнести к последним годам пребывания Иеремии в "Заднеприи" т. е. может быть к 1646, 1647 и даже к 1648 г.г. затем, в этом перечне 56 поселений, указаны и такие имения, которые никогда Вишневецким не принадлежали как напр.: Золотоноша, Пещана, Полтава, Комышна, Хомутец и др. Указан и Хорол, исключенный из числа имений в 1647 г. за отдачею его Александру Конецпольскому. В тоже время мы не видим в этом списке местечка Гнилицы, которое в то время не только существовало, но имело фольварк. Не указаны село Пулинцы. Далее Л. указывает на слишком большие цифры "господарей" (т. е. подданных), так в Лубнах — 2646, Варве — 2037, Лохвице — 3325, Хороле — 1297, Пирятине — 1749 и др. См. статью А. М. Лазаревского: Лубенщина и Кн. Вишневецкие, Киевская Старина, 1896, март.

![]()

— XV —

Малороссия, в состав которой входила и Полтавская губерния, в продолжении казацкой жизни своей, до 1782 года, делилась на полки и сотни и управлялась полковниками и сотниками. Это деление напоминает деление южнорусской земли, во времена княжеские, на тысячи и сотни. И должность тысячного в древней Руси была то же, что и должность полковника во время казацкой жизни. Существовало еще деление на поветы, но оно, с гетманством Богдана Хмельницкого, сделалось второстепенным, господствующим осталось деление полковое. Автор "Истории Руссов" упоминает о 20 полках (по 2 тысячи каждый), организованных в Малороссии, в 1515 году, гетманом Евстафием Ружинским. Но М. А. Максимович указал, что это могло быть около 1575 года, при гетмане Богданке, который у польских историков назывался "князем Богданом Ружинским" 1). Было деление казачества на полки при польском короле Стефане Батории. При Богдане Хмельницком видим уже 26 полков: 12 на правой стороне Днепра и 16 на левой. В числе этих полков был и полтавский. В исходе 1649 г. Богдан Хмельницкий Украину разделил на 16 полков и с этого времени начинается новая история полков, в числе этих полков остался и прежний полтавский полк. Вообще, надо сказать, что история этих полков мало известна и не разработана, за отсутствием источников. В полтавском полку было 19 сотен и в Полтаве была "сотня полтавская полковая". В своем составе полтавский полк значительно изменялся, но Полтава все таки оставалась сотенным городом. Первым полковником преобразованного полтавского полка был Мартын Пушкарь. Он вел борьбу с гетманом Выговским и пал в неравной борьбе около Диканьки, в 1658 году. Следствием этой борьбы было разорение Полтавы. Выговский после этого назначил полтавским полковником Филона Гаркушу, но полтавцы его не приняли. Затем полтавскими полковниками были: Федор Жученко (до 1663 г.), впоследствии он два раза был еще полковником, с 1679-1681 г. и в 1691 года, Демьян Гужель с 1663-1664; Григорий Витязенко с 1665-1668; он был убит своими казаками вскоре после смерти гетмана Брюховецкого; Демьян Гуджель, с 1668-1673; Прокофий Левенец, Леонтий Черняк, Павел Семенович Герцыг, перешедший в 1687 г. на сторону Мазепы. Затем были: Иван Ивакович Искра, казненный вместе с В. Л. Кочубеем за донос на Мазепу, Иван Прокопович Левенец, Иван Леонтьевич Черняк, Василий Васильевич Кочубей, сын казненного Мазепой В. Л. Кочубея, зять гетмана Апостола и последним был Андрей Андреевич Горленко, пробывший в этом званий более 30 лет, до уничтожения полтавского полка в 1765 году 2).

![]()

1) Максимович. Обозрение городовых полков и сотен, бывших на Украины со времени Б. Хмельницкого , его соч. т. I; 654-747 стр.

2) Список полковников помещен в упомянутой выше статье Максимовича, 726-728 стр.

![]()

— XVI —

Историческую славу Полтава приобрела в 1709 году, когда она геройски выдержала почти трехмесячную осаду ее шведами. Об этой осаде скажем несколько слов. В Полтаве в это время было жителей около 2500 ч. Она была незначительным городком, обнесенным земляным валом, с деревянной одеждой и палисадом. Гарнизон крепости состоял из 4000 ч. регулярного войска и вооруженных жителей. Комендантом крепости Петр В. назначил полковника Ивана Степановича Келена. Выбор этот был замечательно удачен. Келен явился доблестным воином-героем, умевшим отстоять крепость в течение почти трехмесячной осады.

За это время шведы множество раз пытались овладеть Полтавой. Распорядительность Келена, уменье его воодушевить гарнизон, его необыкновенное мужество, помогли отстоять город. Карлу XII очень хотелось взять его, утвердиться здесь и ждать Лещинского и Красова. Но с этим не были согласны Пипер, Реншильд, Гилленкрок и др. генералы, убеждавшие шведского короля вновь отправиться в Польшу, где подкрепить свою армию соединением с Лещинским и корпусом Красова. Но Карл был непреклонен. Он не ожидал встретить столь мужественную, геройскую

![]()

— XVII —

защиту. Сохранился очень интересный разговор шведского короля с генералом Гилленкроком, рисующий положение шведов при этой осаде.

Карл: вы должны все приготовить к нападению на Полтаву, вы должны вести осаду и сказать нам. в какой день мы возьмем крепость; так делывал Вобан во Франции,

![]()

1) Портрет Гилленкрока впервые печатается; он получен незадолго до юбилея, почему и не могли поместить в труд нашем "Битва под Полтавой".

![]()

— XVIII —

а ведь вы наш маленький Вобан. Гилленнрон: я думаю, что и сам Вобан призадумался бы, если бы увидал, как здесь у нас, недостаток во всем, что нужно для осады. Карл: у нас довольно материала, чтобы взять такую ничтожную крепость, как Полтава. Гилленкрок: крепость не сильна, но в ней 4000 гарнизона, кроме казаков. Карл: русские сдаются при первом пушечном выстрелt с нашей стороны. Гилленкрок: а я думаю, что русские будут защищаться до последней крайности и пехоте вашего величества сильно достанется от продолжительных осадных работ.

Карл: я вовсе не намерен употреблять на это мою пехоту, а запорожцы Мазепины на что? Гилленкрок: но разве можно употреблять на осадные работы людей, которые не имеют об них никакого понятия, с которыми надо объясняться через толмачей и которые разбегутся, как скоро работа покажется им тяжелой и товарищи их начнут падать от русских пуль. Карл: я вас уверяю, что запорожцы сделают все, чего я хочу и не разбегутся, потому что я буду им хорошо платить. Гилленкрок: но нашими пушками ничего нельзя сделать и придется добывать крепость пехотой, которая при этом окончательно погибнет. Карл: я вас уверяю, что штурм не понадобится. Гилленкрок: в таком случае я не понимаю, каким образом город будет взять, если только необыкновенное счастье нам не поблагоприятствует. Карл: (смеясь): да, мы должны совершить необыкновенное, за это мы пожнем честь и славу. Гилленнрок: боюсь, чтобы это все не окончилось необыкновенным образом.

Гилленнрок отправился к Пиперу с просьбой отклонить короля от его намерения. "Вы также хорошо знаете короля, как и я, отвечал Пипер: вы знаете, что если он раз принял какое-нибудь решение, то уже нет никакой возможности заставить его

![]()

— XIX —

принять другое". Пипер также говорил с Карлом, на что получил ответ: если бы Бог послал ангела небесного с приказанием отступить от Полтавы, то я бы и тогда не отступил 1).

В начале июня прибыл в Полтаву Петр В. Положение гарнизона было уже тяжелое; ощущался недостаток в боевых припасах. Нужно было подумать о выручке его; были приняты меры отвлечь шведов от города, но когда это не удалось, то Петр В. решился дать сражение своему противнику. 27 июня 1709 г. и произошла знаменитая полтавская битва, имевшая громадное значение в истории России 2).

Холм у реки Ворсклы, в

Полтаве, где по преданию погребены воины, павшие при осаде Полтавы.

В июне месяце, прошлого года, во время торжеств празднования двухсотлетия славной победы, был поставлен памятник славному коменданту Келену и жителям города, умевшим отстоять город.

Проект памятника принадлежит известному художнику, генералу от кавалерии Барону А. А. ф. Бильдерлингу. Сооружен он на заводе К. Ф. Верфеля. Высота его около 3 саженей.

На вершине гранитного пьедестала находится двуглавый бронзовый орел, держащий лавровый венок, перевитый лентами. На гранитных глыбах — бронзовый лев. На лицевой стороне, на бронзовой доске надпись: "Доблестному коменданту Полтавы полковнику Келену и славным защитникам города в 1709 году".

"Сооружен по повелению Императора Николая II, 27 июня 1709 года".

На противоположной стороне герб города Полтавы и на бронзовой доске надпись: "1 Апреля 1709 года Карл XII осадил Полтаву, три месяца

![]()

1) С. Соловьев. История России, т. 15. 372—373 стр.

2) Подробное изложение осады Полтавы см. наш труд: Битва под Полтавой, 27 июня 1709 года и ее памятники, 2 издание, с 141 рис. и 4 планами, цена 2 р. и "Полтавская битва" с 32 рис. цена 25 к.

![]()

— XX —

гарнизон и жители города геройски отбивали все атаки Шведов; последние ожесточенные штурмы отбиты доблестными Полтавцами 21 и 22 июня, после чего Карл XII снял осаду Полтавы".

Торжественное открытие памятника в присутствии Его Императорского Величества Государя Императора Николая II, совершено 26 июня 1909 г.

После осады и сражения 27 июня 1709 года Полтава ничем не выделилась, в ней не произошло ничего замечательного. На другой год после этой битвы, в Полтаве и ее окрестностях свирепствовала чума, что было следствием военных операций. В 1763 году Полтава, при последнем малороссийском гетмане Кирилле Разумовском, была поветовым городом. При уничтожении гетманства, Малороссия была разделена на 10 полков: киевский, черниговский, стародубский, нежинский, переяславский, прилукский, лубенский, гадячский, миргородский и полтавский. Последние шесть были в пределах полтавской губернии.

Надо сказать, что малороссийский казачий полк со времени учреждения (1576 г.) означал известное число войска земского конного или ландмилиции на собственном своем содержании. Полки эти назывались именами городов. В полтавском полку Полтава была городом, остальные поселения назывались местечками. В 1781 году "для лучшего управления всей Малороссией повелено было уничтожить в ней старое деление на полки и разделить ее на три наместничества: киевское, черниговское и новгород-северское. Спустя два года, Полтава была отчислена к Екатеринославскому наместничеству и Полтава была поветовым (т. е. уездным) городом.

![]()

— XXI —

Открытие памятника Келену, гарнизону и жителям Полтавы.

О Полтаве в эти годы, мы имеем известия нескольких путешественников. Первое описание Полтавы конца XVIII века мы находим в записках Зуева, посетившего Малороссию в 1782 году, когда Полтава была еще поветовым городом новороссийской губернии. "Это, пишет Зуев, небольшой городок с 1000 деревянных, низких, но чисто снаружи выбеленных домиков, из которых 2 или 3 каменных. Лучший домик, каменный, принадлежит Руденку 1). Несколько позже Зуева, был в Полтаве

![]()

1) Путешественные записки Василия Зуевого от С.-Петербурга до Херсона в1781 и 1782 г.г. С.-бг 1787.

![]()

— XXII —

граф Сегюр, французский посланник при русском дворе, сопровождавший Императрицу Екатерину II в ее путешествии по югу России, в 1787 году. "Полтава, говорит Сегюр, небольшой городок, худо украшенный и мало населенный, не представляет вниманию ни одного замечательного здания" 1). Сумароков, бывший в Полтаве, в год открытия губернии, так рисует ее. "Полтава бедный и маленький городишко, в котором нет ни правильных

Первый памятник полтавской 6итвы, сооруженный

полтавским обывателем Руденком.

![]()

1) Записки Сегюра стр. 23.

![]()

— XXIII —

улиц, ни порядочных строений" 1). Такого же мнения и кн. Долгорукий. "Но сколько славен город (по историческим воспоминаниям), столько дурен в натуре. Баталии могут прославить место, дать ему громкую похвалу в дееписаниях, но сделать город красивым, знатным одна сильна торговля, а здесь какой быть?" 2) Таковы отзывы современников о тогдашней Полтаве. "Единственным украшением Полтавы был памятник полтавской победе, сооруженный Руденком".

О нем есть биографические данные, хранящиеся в бумагах В. П. Магденко, из которых узнаем следующее: "Аттестат из войска запорожского низового. Оного войска куреня корсунского товарища в городе Полетав жительствующему Павлу Руденку дан в том: он Руденко представил: дед де его Руденка померший Яков Рудый перед сим за восемь десять лет житель, малороссийского города Чигирина, где в малороссийском шляхетстве жил и служа, достаточную свою от грунтов оседлость имел. Егда же тая Украина во владение польское вошла, в то время тот его дед Рудый, будучи неженатым и нежелающий в польском подданстве быть и службы несть, со взятыми с собою двумя его от сестры родной племянниками Иваном и Константином вышел в войско запорожское, где в Пашковском курени записавшись, достаточное время служил. А напоследок он, Яков Рудый, сам только вышедший в малороссийский город женился, их же обоих племенников своих, Ивана и Константина, на службе оставил в войске запорожском, коего по выбору оба они переменно во время бывшей в 736 году с турками войны и после оной, были и кошевыми атаманами. А где дядя, его же Павла Руденка, дед Яков Рудый, по женитьбы в Полтаве мещанского стану грунта искупая в звании мещанском жил. По умертвыя ж его деда и отца Павлового тое владением, как то: двора и прочего ему Павлу Руденку з братами его досталось; по коим теперь он в Полтаве в звании мещанском и с читается. А до женитьбы своей и он, Павел Руденко, предкам и дядям своим, бывшим кошевым Ивану и Константину Пашковским подражая, в войске запорожском через тринадцать лет Корсунского куреня товарищем без порочно служил и что он Руденко, по тем собственно своим и предков своих службам и от древности природы шляхетской для того просыл выдачы ему на то из войска запорожского нызового аттестата. А как по справке с стариками и познанию нашему за подлинно есть, что предписанный его Павла Руденка, дед Яков Рудый и его Рудого племянники, Павловых дяди, Иван и Константин, здесь в войске запорожском через немалое время служили, Иван же и Константин по долголетном и славном оной продолжении на службе здесь и представились. К тому же и сам он, Павел Руденко, войска запорожского при курени Корсунском, между товарищами оставшись, что предлежащие

![]()

1) Досуги крымского судьи или второе путешествие в Тавриду Павла Сумарокова

2) Долгорукий кн.—Славны бубны за горами, стр. 65.

![]()

— XXIV —

по тому его званию службы верно и честно через тринадцать год носил. И сами своими и предков его службами высочайшую ее императорского величества милость заслуживает. Так о не оставлении его Павла Руденка оною и о засвидетельствовании всего вышеописанного сей аттестат дан ему Павлу Руденку из войска запорожского низового при подписи нашем и войсковой печати. 1771 ноября 17 дня Ея Императорского Величества войска запорожского, низового Атаман Кошевой Петр Калнышевский, войсковая старшина и товарыство. Большая сургучная печать. № 3267" 1). Из этого документа видно, что Руденко был запорожец. После падения Запорожья, он был бунчуковым товарищем и бургомистром полтавского магистрата. В начале XIX века он уже был полковником, а затем надворным советником.

П. Я. Руденко. С оригинала, писанного известным малорусским художником

В. Л. Боровиковским (1757†1825). Хранилась у потомков Руденка Магденков, а ныне

находится в Областном Музее Поля в Екатеринославе.

![]()

1) Вестник Екатериносл. Земства. 1904 № 2 и 3, статья Эварницкого стр. 49.

![]()

— XXV —

П. Я. Руденко соорудил памятник в воспоминание освобождения Петром Великим отца его из шведского плена. Памятник очень прост: оштукатуренный каменный столб, с пирамидальной вершиною, окрашенной зеленой краской, с изображением у основания двух сидящих юношей в римских одеяниях, а на верху памятника укреплено было большое вызолоченное яблоко. Вероятно, позже вместо яблока на верху была помещена корона, как видно на прилагаемом рисунке. В пьедестал была вставлена медная доска, с изображением полтавского боя. Памятник был около Воскресенского храма, сооруженного тем же Руденком. Он был украшением Полтавы. По словам путешественника Сумарокова (1802 г.) он был "единственным в здешних местах трофеем" 1). В 1786 г. жители Полтавы жаловались, что их "город никаких публичных строений и приличного украшения не имеет". В начале 19 века памятник этот был уничтожен. До сей поры думают, что причиной уничтожения его была порча картины одним психически расстроенным обывателем, после чего, картину сняли и поместили в Воскресенском храме. Но архивные данные, найденные нами, указывают иное. Прихожанин Воскресенской церкви Иван Марченко завещал сыну своему Аврааму Марченку построить колокольню у Воскресенского храма. Л. Марченко, исполняя волю отца своего, просил разрешения генерал-губернатора кн. Лобанова-Ростовского уничтожить этот памятник, так как устраиваемая колокольня "весьма много потеряет, как писал он, своего достоинства от близкого положения памятника, предположенного, по высочайше одобренному плану к уничтожению "почему и велено его сломать" 2). Памятник был сломан, но и колокольня "по домашним обстоятельствам" не была выстроена. Несколько лет спустя был сделан запрос губернскому землемеру Тарасову о статуях, бывших на памятнике, но он ответил, что он не "собирал сведений об этом, по не имению на сие предписания".

По рассказам священника Воскресенской церкви Николая Колосовского статуи были алебастровые, числом 4 и каждая в рост человека. Фундамент памятника был гранитный. Картина хранилась некоторое время в полицейской части, и только после 1812 года ее поместили в храм. Тот же священник удостоверяет, что на верху была корона и звезда, но не было "никаких металлических статей" 3).

Внизу памятника, была выставлена медная доска, изображающая полтавское сражение; гравировка на меди гравера Академии Художеств Патрикия Балабина. Картина эта величиной в два квадратных аршина. На ней следующая надпись:

![]()

1) Малороссия по рассказам путешественников. Киев. Ст. 1892 февраль.

2) Здесь разумеется план по устройству города, составленный при кн. Куракине, в 1804 году, о чем см. дальше.

3) Арх Полт. губ. Правления, по описи № 1359, 1836.

![]()

— XXVI —

Полтавский брани вид являет сей металл,

Как в день Сампсонов, Карл сражен Петром

ниспал,

Руденко гражданин усерднейший Полтавы,

Которого отец в сей самой битве был

В благодарение Всевышнему Сиону,

Устроил каменный, священный храм Сампсону,

В хвалу ж Петровых дел, грядущих в память дней

Средь стен отечества поставил образ сей.

Затем следует год сооружения (1778 г.)

Картина эта точная копия с современной гравюры Дени младшего с тем только различием, что Балабин на верху картины своей поместил молящего св. Сампсона Странноприимца, празднуемого 27 июня, в день полтавской победы. Ныне она хранится в "Музе полтавской битвы" на Шведской могиле.

7 июня 1787 г. Полтаву посетила Императрица Екатерина II.

Встреча была торжественная. "Во всех девяти церквах Полтавы, рассказывает путешественник Зуев, звонили в колокола и палили из пушек. Императрицу сопровождали Потемкин, Суворов, Кутузов и др. На следующий день, по приезде, 8 июля, в 11 ч. утра Императрица посетила место полтавской битвы, осмотрела редуты и "шведскую могилу". Затем отправилась в Крестовоздвиженский монастырь, где ее встретил архиепископ Амвросий. Прослушав литургию, Императрица посетила архиепископа в его кельях и возвратилась в дом губернатора, где было для нее приготовлено помещение. Вечером в этот день были устроены маневры на подобие "полтавского сражения". Граф Сегюр (р. 1753 † 1833) французский посол, сопровождавший Императрицу, говорит: "Полтавское сражение явилось перед нами в живой, движущейся, одушевленной картине, близкой к действительности. Русская армия разделилась на две половины, из коих одна заняла русские окопы, другая шведские редуты. По распоряжениям Потемкина, чрезвычайно согласно, отчетливо и скоро перед взорами Царицы произведены были ныне все те маневры, какие могли изобразить нам подобие этой решительной битвы. Движение вперед кавалерии, развернувшей фронт из четырех колонн, стремительная атака, живой и сильный огонь пехоты в то время, как левое крыло вело фальшивую атаку на лес и обходило правый фланг неприятеля, все это чрезвычайно верно изобразило сражение. Удовольствием и гордостью горел взор Екатерины, казалось кровь Петра Великого струилась в ее жилах. Это величественное и великолепное зрелище достойно увенчало наше путешествие". Другой писатель, принц де-Линь 1) говорит: "Кто видел Екатерину при обозрении ею поля полтавского, тот убедился, что она достойная наследница скипетра и духа Петра Великого". Взглянув на место, где должна

![]()

1) Принц де-Линь (1735—1814) фельдмаршал, был долго австрийским послом в Петербурге.

![]()

— XXVII —

была решиться участь двух царств, Императрица сказала: "Смотрите, от чего зависит жребий государств. Один день, несколько часов решают их судьбу. Одна легкомысленная самонадеянность уничтожила всю славу, все успехи Карла XII. Тот, кто приводил в ужас всю Германию, тот сам побежден и бежал, с поля полтавского, а без того и нас здесь не было бы". Императрица осталась очень довольна маневрами и щедро наградила всех, принимавших в них участие. Потемкин получил титул Таврического, Суворов — золотую табакерку и т.д. Маневры эти были устроены по указанию старца Галайды, 98 лет, участника полтавского сражения. В 1796 г. вместо трех наместничеств, была учреждена одна губерния малороссийская, с главным городом Черниговым; к ней отошла и Полтава со своим поветом. Так было до 1802 г., когда из малороссийской губернии были образованы две губерний: полтавская и черниговская. В состав

Сергей Кузьмич Вязьмитинов (|15 Окт. 1819 г.),

малороссийский военный губернатор.

первой вошло 12 поветов: Полтавский, Кременчугский, Хорольский, Золотоношский, Лубенский, Гадячский, Пирятинский, Переяславский, Прилукский,

![]()

— XXVIII —

Роменский и Константиноградский. В следующем году еще было прибавлено три уезда: Зеньковский, Лохвицкий и новообразованный Кобелякский. Первоначально существовало предположение сделать губернским городом не Полтаву, а Лубны, как центральный пункт, но историческое прошлое Полтавы, дало перевес последней и Полтава сделалась с 9 Марта 1802 года губернским городом. Одновременно с этим, военный губернатор обеих малороссийских губерний С. К. Вязьмитинов был вызван в Петербург и занял другой пост, а преемником его был назначен д. тайный советник князь А. Б. Куракин.

![]()

![]()

— 1 —

Время генерал-губернаторства Князя А. Б. Куракина

(1802-1808 г).

ГЛАВА I

Генерал-губернатор кн. А. Б. Куракин; его биография. Письма к нему с поздравлениями. "Ода" Котляревского. Открытие губерний. Новые губернские учреждения. Ассигнование дворянством сумм на эти учреждения. Первое дворянское собрание и его церемониал по "Обряду", нарочно составленному для этого случая.

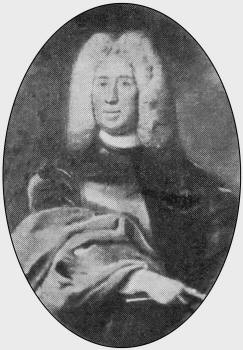

Князь А. Б. Куракин родился 19 Сентября 1759 года. Он был правнуком Бориса Ивановича Куракина, свояка Петра В. и внучатным племянником графа Панина. Его родной брат Александр воспитывался вместе с цесаревичем Павлом Петровичем.

Князь Алексей Борисович Куракин.

Знатность рода и большие связи способствовали возвышенно его на служебном поприще. По обычаю того времени, князь начал службу

![]()

— 2 —

в гвардии прапорщиком. В 1779 году был камер-юнкером. В 1780 г. был избран петербургским дворянством в заседатели верхнего земского суда. В 1786 г. был пожалован камергером. В 1795 г. получил чин тайного советника. При вступлении на престол Императора Павла I был назначен главным директором Ассигнационного Банка, а с Декабря 1796 г. генерал-прокурор и присутствующий в Совете Государя, затем министр уделов и канцлер Российских орденов; 5 Апреля 1797 г. получил чин действительного тайного советника, а 19 Декабря получил высший орден св. Андрея Первозванного. 20 Января 1797 г. велено присутствовать в Сенате, но вскоре после этого, не смотря на эти награды, был уволен Павлом I от всех должностей.

При вступлении на престол Императора Александра I, ему вторично было повелено присутствовать в Сенате, а 4 Февраля был назначен малороссийским генерал-губернатором.

С 1807-1810 г. министр внутренних дел, а затем член Государственного Совета, при чем неоднократно исправлял должность председателя Государственного Совета. В 1826 г.— канцлер Российских орденов. Скончался в 1829 году, 30 Декабря на 71 году от рождения.

Вот, что рассказывает князь о своей службе. "Около 50 лет провел я в гражданской службе: из оных более 13 занимался при генерал-прокуроре, заведовавшем в то время все по государству дела гражданские, полицейские и финансовые. Начав тут службу в низших должностях, я обязан был сам обрабатывать и приводить к концу все дела, через что входил во всю подробность оных и приобретал практически познание о их ходе. Потом удостоен был отправлением должности генерал-прокурора, служением в звании генерал-губернатора и возведен к занятию места министра внутренних дел, чем самым имел новый случай заниматься всеми почти частями внутреннего правления государства. Наконец, комиссия о прекращении заразы, Высочайше на меня возложенная, подала мне особенный случай видеть самому все непорядки и злоупотребления по губерниям ныне существующие" 1).

Не успел еще князь прибыть в Полтаву, как многие лица из администрации Полтавы и Чернигова поспешили поздравить князя, желая заручиться его расположением. Полтавский губернатор Сонцев, знавший кн. Куракина по Петербургу, писал ему: "Сие назначение сколь душевно меня обрадовало, столь же не менее подкрепило упование мое в таковом же милостивом и благодетельном вашего сиятельства

![]()

1) Архив Куракина, XVIII в. т. I. XXIII стр. Куракин был председателем комиссии по вопросу "О чуме" появившейся во время русско-турецкой войны 1828 года.

![]()

— 3 —

расположении ко мне, каковым я всегда и при всяком случае пользовался. Я же смею, сиятельнейший князь, с своей стороны, совершенно уверить, что и теперешнему начальству вашего сиятельства надо мною, сверх еще обыкновенного по службе долга, потщусь всегда доказать с крайним усердием ту самую преданность и глубочайшее высокопочитание. Не смею, вас, милостивый мой князь, поздравлять, по крайней мере себя и свою землю поздравляю с начальником ваших достоинств". В таком роде не мало было отправлено посланий князю, главным образом от черниговцев: Милородовича, председателя казенной палаты Руновского и др.; но всех превзошел черниговский прокурор Прусовецкий. "С душевным порадованием осведомился я, — писал он, — что по высокомонаршей воле ваше сиятельство определены в Малороссию генерал-губернатором. Зная любопытный вашего сиятельства дух к предметам службы, долгом считаю препроводить у сего две выписки: первую из прав Статута, употребляемых в первом департаменте Генерального Суда, а вторую о законах, коими руководствуется второй департамент Генерального Суда". Кн. Куракин тотчас же ответил прокурору и поблагодарил его за "поспешное доставление двух выписей из статутовых прав, совершенно могущих меня руководствовать к познанию, нужному при новом вступлении моем в управление губерний малороссийских. Письмо это князь закончил не без иронии: он обещал прокурору доказать на деле "опыты своего внимания к усердной службе" 1).

Кн. Куракин был, несомненно, видный деятель. Необыкновенно трудолюбивый и хорошо образованный, он вникал во все и обладал инициативой и большой настойчивостью. Очень ласковый в обращении, обходительный, доступный, он был весьма требователен, всегда опирался на закон и преследовал его нарушения. Аристократ по рождению, он был истинным вельможей, любил роскошную жизнь, обстановку и нередко давал роскошные обеды, на которые удостаивались приглашения высшие чины администрации и суда. И. П. Котляревский, известный малорусский поэт, проживавший в то время в Полтаве, после выхода в отставку, посвятил князю похвальную "Оду", долго ходившую в рукописных списках. П. А. Кулиш, впервые напечатавший ее 2), находил, что она наполнена грубой лестью, но с этим трудно согласиться. Несомненно, что в ней есть и преувеличение заслуг кн. Куракина (иначе она не была бы одой в том смысле, как тогда понимали этот род лирики), но в общем Котляревский был прав, когда хвалил князя за его трудолюбие, правосудие и защиту слабых. Будучи личным свидетелем

![]()

1) Арх. Губ. Правл., по описи № ИЗ.

2) В "Основе", 1861 г., Янв 251-255.

![]()

— 4 —

деятельных забот кн. Куракина о вдовах, сиротах, об устройстве больниц и т. под., Котляревский мог совершенно искренно желать, чтобы он, как можно долее, оставался правителем края, о нуждах которого так заботился.

Будь здоров из новым годом

И над нашем ще народом

Ще хоть трохы попануй...

Трохы!.. ой, колы б багацько!..

Бо ты нам и пан, и батько...

Котляревский пользовался расположением и преемников кн. Куракина, Лобанова-Ростовского и Репнина; при последнем он вновь поступил на службу надзирателем в дом для воспитания бедных [дворян] и был попечителем богоугодных заведений. Кн. Репнин также очень сочувственно к нему относился, — и однако, поэт не посвятил им ни одной строки. Это доказывает, что написанная им ода была внушена ему вовсе не угодливостью или низким искательством, а действительно чувством уважения к заслугам его героя. Дальнейшее изложение должно подтвердить нашу мысль.

Торжество открытия Полтавской губерниb происходило 9 марта 1802 года, в то время, когда кн. Куракин еще не успел прибыть из Петербурга; его место пока заступал губернатор Сонцев. Городничий Значко-Яворский оповестил всех жителей города о готовящемся торжестве, а городской голова, купец Яков Кищенко, отправил приглашение местным купцам и мещанам, в котором писал, между прочим: "благоволите к сему случаю, для принесения при отправлении в здешней соборной церкви божественной литургии и молебствия о здравии Его Императорского Величества и всей высочайшей фамилии одеть себя чисто, как долг требует, и явиться в

![]()

— 5 —

полтавскую Думу завтрашний день, с полуночи в седьмом часу; буде же кто не явится по собственному своему уклонению, то с таковым поступлено будет по законам" 1). На торжество съехались дворяне со всей губернии, вместе с уездными маршалами. Оно открылось речью губернатора 2), после чего все дворянство, духовенство и жители направились в Успенский храм к литургии, по окончании которой был отслужен молебен и прочитано высочайшее повеление об открытии губернии. Богослужение совершал архимандрит Крестовоздвиженского монастыря Феодосий, как старший среди полтавского духовенства (епископы полтавские жили тогда в Переяславе) 3). Из церкви все присутствующие отправились в назначенное помещение, где и было провозглашено губернатором об открытии в Полтаве: губернского правления, казенной палаты, генерального суда и приказа общественного призрения — четырех учреждений, необходимых в то время для губернского города.

Торжество сопровождалось обедами. 9 марта был сервирован у губернатора стол на 100 кувертов, а вечером был концерт и ужин. Вечером была иллюминация. Спустя три дня, 12 марта, конотопский маршал Кочубей давал обед, а за тем дворянство, духовенство и купечество чествовали обедом губернатора. По случаю открытия губернии, городской голова Яков Кищенко, бургомистр городского магистрата Яков Локощенков, купец Илья Прокофьев, будущий преемник Кищенка, простили долги, правда, небольшие и векселя представили губернатору 4).

Скажем несколько слов о новооткрытых губернских учреждениях. Казенная палата ведала все доходы казны, по всем сборам и повинностям, и ревизовала все отчетности. Состав ее был не велик. Начальником ее был вице-губернатор, называвшийся иначе вице-президентом палаты и получавший жалованья 1200 руб. ассиг. 5). Помимо его, было три советника 6-го класса, с содержанием по 600 р., губернский казначей (600 р.) и асессор (400 р.). Вот и весь состав казенной палаты, не считая канцелярии, состав которой был в зависимости от усмотрения начальника, на что отпускалось 5 тыс., считая в этой сумме и расход на прислугу, канцелярские расходы, наем помещения и т. под. Еще в палате было 4 присяжных из

![]()

1) Гор. Архив 1802. № 50 (вторая связка) и № 475, а самый церемониал и порядок следования в храм хранится в архиве полиции. Не печатаем, так как он не представляет особого интереса.

2) Речь эта напечатана в Полт. губ. Вед 1864. № 5.

3) Феодосий (Стефановский) был настоятелем с 9 Марта 1798 года по день кончины 23 Марта 1811 года.

4) Арх. Г. Правл. 1802, по описи № 115. Кочубей С. М. был полтавским дворянином, впоследствии губ. предводителем.

5) Деньги считались в то время на ассигнации. Чтобы перевести на серебро, надо сумму разделить на 7 и умножить на 2. Т. обр. 1 р. асс. будет 28½ к. сер.

![]()

— 6 —

отставных гвардейских или армейских унтер-офицеров, получавших содержания по 80 р. в год.

Генеральный суд состоял из двух департаментов: один ведал дела уголовные, другой — гражданские. Так было до 1831 года, когда генеральный суд был переименован в уголовную и гражданскую палаты. В каждом департаменте заседал генеральный судья, — место, на которое меняли в то время свою должность губернские предводители дворянства; он получал содержания 1200 р. ассигн. При нем было два советника 6-го класса, с жалованьем по 600 р. и секретарь — 360 р.; помимо этих должностей, были и выборные от дворянства, в числе 8, получавшие и содержание от того же дворянства. Нельзя сказать, чтобы суд того времени был отягощен работой; со дня его открытия до 1-го марта 1804 года, т. е. за два года, в него поступило из поветовых судов, городовых магистратов и ратуш всего 327 дел. Заметим, что генеральный суд разбирал дела по апелляциям 1).

Прокуратура состояла из губернского прокурора 6-го класса, с жалованьем 600 р. и двух стряпчих — одного для уголовных и другого для гражданских дел. Каждый из них получал по 360 р.

Губернское правление ведало дела, касающиеся общего благоустройства в губернии, народное продовольствие, промышленность и, вообще, должно было "содействовать всем другим управлениям в исполнении законов и понуждать подчиненные ему места и лица к исполнению их обязанностей". Здесь председательствовал губернатор и присутствие составляли еще три советника (один назыв. старший) и асессор. Губернатор получал жалованья 3000 р., а советники по 600 р., секретарь 360 р. При губернском правлении, по мысли кн. Куракина, в 1804 г. была учреждена особая "экспедиция" для заведывания постройкой казенных зданий 2). Отдельным учреждением при губернском правлении была медицинская или врачебная управа, ведавшая медицинскую часть в губернии. Во главе ее стоял инспектор, или штадт-физик, получавший жалованья 700 р. и при нем еще два врача: оператор и акушер (по 500 р.), а также и две повивальные бабки, одна старшая с окладом 120 р., а другая младшая — 80 р. Все же содержание управы обходилось в 2260 руб. ассиг. 3).

Наконец, четвертым учреждением, открытым 9 марта 1802 г., был Приказ общественного призрения, существовавший до введения земских учреждений. Ведению его подлежали, главным образом, дела благотворительности, как призрение и воспитание сирот, устройство

![]()

1) Арх. губ. Правл. 1804 г. по описи № 200, лист 36.

2) Арх. Г. Думы 1804 г. № 199.

3) Арх. губ. Правл. по описи № 116 и законоположения 1802 г. № 3., Арх. Полт. губернского Земства.

![]()

— 7 —

госпиталей, богаделен, аптек, "работных и смирительных" домов и т. п. Делился он на два отделения; в одном было 4 стола, в другом 2. В общем присутствии был непременный член, назначаемый от правительства, два депутата от генерального суда, начальники отделений и секретарь. Содержание их было не более 600 р. и то эту сумму получал непременный член. Все же содержание приказа обходилось в 5050 р. с. 1).

На все эти учреждения, помимо казны, ассигновывало суммы (на основании указов от 18 декабря 1797 и 28 марта 1799 г.) еще и дворянское сословие. Всего дворянство отпускало 46263 р.; они расходовались на жалованье генеральным судьям, на содержание 12-ти нижних земских судов, на губернского и уездного землемера, врачебную управу, губ. архитектора и проч. Дворянство не всегда аккуратно вносило эти деньги, и шестью депутатами, заседавшими в генеральном суде, была даже подана жалоба на это генерал-губернатору. Князь Куракин ходатайствовал перед высшей властью о разрешении применить к дворянству "действие полиции и способы законов, на собрание казенных доходов предоставленный". Ходатайство это было рассмотрено Сенатом, который нашел, что возможно применить к дворянам "установленные законом на таковые случаи способы". Но до этого не дошло. Надо сказать, что от дворянства требовались тогда большие взносы, что сознавал князь Куракин и ходатайствовал перед Государем об ассигновании из казны на каждый земский суд по 500 р. с. Да и само дворянство, в первом же собрании, 27 июня 1802 г. решило ходатайствовать о принятии на счет казны содержания поветовых и подкоморных судов 2).

Это собрание, как мы сказали, было первым по открытии губернии. Оно было обставлено очень торжественно, что было в духе самого кн. Куракина. По этому случаю был составлен особый "Обряд выборам малороссийского Полтавской губернии благородного дворянства в городе Полтаве". Этот любопытный документ, состоящий из 9 параграфов, довольно подробно регламентирует все деяния дворянства. Накануне дня выборов, т. е. 26 июня, необходимо было доставить списки прибывших в Полтаву дворян. В день выборов, в 8 ч. утра, все дворяне должны были явиться в квартиру генерал-губернатора, где полтавский губернатор, тайный советник Сонцев вручает губернскому маршалу ведомость о селениях, по новому расчислению "в каждый повет приписанных". Церемониймейстер затем расставляют в зале всех дворян, группируя их по уездам, а посреди их должен был поместиться губернский предводитель. Когда все займут назначенные им места, губернский предводитель отправляет

![]()

1) Арх. г. Земства 1808 № 1808 etc.

2) Арх. губ. Правд. 1802 по описи № 2.

![]()

— 8 —

двух уездных предводителей, по своему выбору, доложить князю, что дворяне ждут его прибытия. Немедленно выходит князь, сопровождаемый губернатором и другими властями. Приняв список прибывших дворян, губернский предводитель, как сказано в § 4, представляет князю, по силе Высочайшего учреждения, для почести его, от каждого уезда по одному молодому дворянину, которые с этого момента должны составлять почетную свиту князя. Указав причину созыва дворян, генерал-губернатор приглашает всех отправиться в собор, благовест в котором должен начаться в 8 ч. утра. В соборе этом расставляют дворян группами по уездам и дают знать князю, по прибытии которого только начинается литургия. После ее окончания, по приказанию генерал-губернатора, входит на первую ступень амвона прокурор и читает Высочайший указ о созыве дворян полтавской губернии. Затем следует молебен, а после него губернский стряпчий читает из "Высочайшего учреждения" статьи, "приличные к выбору", после чего дворян приводят к присяге, текст которой читает не духовное лицо, как ныне, а секретарь дворянства. После этого, дворяне приглашаются пожаловать 27 июня в 8 ч. утра в зал собрания для назначенных выборов, а "приглашенные к столу отправятся в дом генерал-губернатора". Мы уже говорили, что князь Куракин жил роскошно и был очень богат, что и давало ему возможность обставить себя по-барски, и на жалованье, получаемое им — всего 6 тысяч — жить так нельзя было даже в то время.

Очень интересен в этом "Обряде" 9-й пункт. "По возвращении из церкви — читаем мы, — губернский маршал с двумя поветовыми маршалами предстанут к господину генерал-губернатору для принесения всеподданнической благодарности Его Императорскому Величеству за высокомонаршие милости, дворянству дарованные, и подает при этом список депутатов, почему генерал-губернатор обнадеживает их, что о сем не оставит донести Государю". Но желание дворян не осуществилось. Спустя месяц кн. Куракин получил следующее письмо от императора Александра I. "Усмотрев из донесения вашего о желании малороссийского полтавского дворянства отправить ко мне депутацию для принесения благодарности за установление их выборов на общем всех губерний положений, Я поручаю вам изъявить им, за сие мою признательность и в то же время объявить им, что, быв уверен, в благонамеренности их и усердии, исполнение желания я считаю для них отлагательным, а для себя излишним. Пребываю вам благосклонный. Александр" 1).

![]()

1) Арх. Г. Прав 1802. № 128. "Обряды" эти существовали до начала 60-х годов. Преемники его, кн. Лобанов Ростовский и кн Репнин издавали очень подробные правила. Число параграфов доходило до 47. В 30-х годах даже б. возбужден вопрос в каком порядке должны были идти в церковь, как баллотировать, где ставить ящик для баллотировки и т. п. О собраниях см. мой труд К истории полтавского дворянства т. I. глава II 54 стр. и след.

![]()

— 9 —

Собрание дворян было открыто речью генерал-губернатора. Всех дворян присутствовало 438 чел. Продолжалось оно довольно долго. По этому "Обряду" никто из дворян не имел права оставить город без разрешения генерал-губернатора, который только 3 июля отправил бумагу губернскому предводителю о разрешении дворянам разъехаться по домам.

![]()

ГЛАВА II.

Площадь, занимаемая Полтавой в 1802 году. Число жителей. Подземелья в Полтаве. Остатки укреплений и описание бастионов. Полтавские церкви и монастыри.

Полтава, в момент открытия губернии, была небольшим городком, похожим больше на большую деревню, чем на город. При въезде в город было немало ветряных мельниц, что уже служило признаком скорее деревни, чем города. Город занимал площадь нынешнего Подола, затем от собора до Сретенского храма, где в то время было кладбище, остававшееся здесь до 1825-30 годов, и затем тянулся вдоль нынешней Петровской площади, до нынешнего института, где стоял небольшой домик, принадлежавший С. М. Кочубею. Центр города и лучшая его часть была около Спасского храма, где был гостиный двор и лавки. Вокруг Полтавы не мало было разбросано поселков, хуторов, вошедших затем в черту города. Из этих предместий, сохранившихся до сей поры, были Павленки, где в то время было 397 д. м. пола, плативших подати, и Кривохатки, где было 163 д. почти исключительно крестьян Крестовоздвиженского монастыря. 1) При речке Рогизной (ныне ее нет) был поселок, где жило 11 д. крестьян, вошедших в ревизию. Трибы, представляющие теперь только лес, где имеется одна хата для сторожа, в то время были хутором с населением в 140 душ. Кругом Полтавы, мы сказали, были разбросаны поселки, принадлежавшие по преимуществу казакам и казенным крестьянам. Было не мало и дворянских земель, но без усадеб. В Полтаве в то время было 7975 жителей, из коих муж. пола 4063, а женского 3912. По составу население распределялось так: помещичьих крестьян было 412 д., казаков 300, ремесленников 300, остальные были разночинцы, дворяне, мещане и т. п. Замечательно, что еврей был только один, а иностранцев совсем не было 2).

Старая часть Полтавы, особенно Петровская площадь, и ныне еще изрыта в разных направлениях подземными ходами. Их называют минами. Ходы эти идут на глубине 3-6 саженей от поверхности земли своеобразными коридорами, высота которых в рост человека, ширина же в 3 и более аршина. Иногда в них встречаются

![]()

1) В XVIII в. Павленки были селом.

2) Полт. Губ Вед. 1848 г., № 5.

![]()

— 10 —

окна, в виде круглой воронки, которые, вероятно, служили для удаления подземных газов и соединялись между собой отверстиями, проделанными в земляных простынках, сквозь которые свободно мог пролезть человек. До сей поры в этой части города появляются провалы, как это было несколько лет назад, недалеко от собора. Среди полтавцев распространено мнение, что мины эти проведены шведами с целью взорвать крепость, которую они так долго и упорно осаждали в 1709 году; но с этим трудно согласиться. Шведы не могли в короткий срок осады устроить подобные многочисленные мины, тянущиеся на довольно большое расстояние. Надо думать, что эти подземные ходы относятся к более древнему времени, именно к XVII ст., когда Полтава часто подвергалась татарским набегам.

Известно также, что Полтава, со времени своего основания, была укрепленным городом, т. е. обнесена земляным валом с частоколом и башнями. Эти укрепления, обновленные во время войны со шведами, оставались не срытыми до 1817 года, когда они были уничтожены по предписанию малороссийского генерал губернатора кн. Н. Г. Репнина; сделано было незадолго до 1817 года, когда ожидали в Полтаву Императора Александра I, который, узнав об этом, остался очень недоволен 1).

Сохранились данные, дающие возможность определить направление этих укреплений. Это описание их, сделанное Г. Данилевским в 1856 году и другое описание, найденное в архиве полтавской городской полиции. На основании этих и других данных, а также, съемок, сделанных в настоящее время, составлен план города Полтавы с указанием на нем всех линий бывших укреплений города в 1709 году. Г. Данилевский достал план города, а также, расспросив старожилов, еще помнивших в то время эти укрепления, сообщает о них следующее: "Вот положение крепостных стен и выездов. Первые или подольские ворота были за собором там, где ныне между двух обрывов слева, между так называемом раскатом и справа между возвышенностями с Институтом — идет к месту конной Ильинской ярмарки круглая улица, Никольская. На раскате стоит теперь полуразрушенная кирпичная будка 2).

Единственно уцелели на боках обрыва правильные работы крепостных земляных стен. Вторые или Куриловския ворота. Они были далее, левее первых, по протяжении вала, где теперь дом помещика Лукьяновича 3). На месте их теперь покатистый к форштадту

![]()

1) Часть укреплений была срыта по предписанию кн. Куракина.

2) Ныне деревянная.

3) Ныне полковника И. И. Бурко. Бантыш-Каменский (Истор. М. России т. III. 46 150 прим.) наз. эти ворота Королевскими, а Арандаренко — Крыловскими. Это ошибка. На плане 1803 г. они названы Куриловскими, от имени жившего вблизи, казака Курилло.

![]()

— 11 —

Вид Полтавы в 1804 г. от Садовой площади, со двора С. М. Кочубея (ныне институт

благородных девиц).

С гравюры Стадлера.

![]()

— 12 —

![]()

— 13 —

План г. Полтавы с указанием на нем укреплений города в 1709 г.

Составлен на основании планов

и архивных данных доктором А. А. Несвицким.

1 — осадные работы шведов, 2, 3 и 4 — крепостные бастионы, 5 — Спасский бастион, 6 — Мазуровский бастион, 7 — четвертый бастион, 8 — пятый бастион, 9 — Киевский бастион, 10 — укрепленная башта (башня), 11 — Сампсониевские ворота, 12 — Подольские ворота, 13 — Куриловские ворота, 14 — Мазуровские, 15 — Киевския ворота, 16 — Спасские ворота, 17 — церковь Спаса, 18 — церковь соборная, 19 — церковь Воскресенская, 20 — памятник Петру І., 21 — церковь Сретенская, 22 — памятник на месте встречи Петра І комендантом Келеным, 23 —институт благородных девиц, 24 — церковь Николаевская, 25 — церковь Преображенская, 26 — церковь Рождественская, 27 — католически костел, 28 — лютеранская церковь.

![]()

— 14 —

![]()

— 15 —

овраг, заваленный сверху мусором; ниже их сад и частное каменное здание. Третьи или Спасские ворота. Они были там, где теперь так наз. Панянский овраг и где шла главная харьковская дорога. Здесь крепостной вал делал угол, от черты обрывов над Ворсклой до вершины горы и к самому городу, огибая его старинный участок уже по равнине. Против ворот перспектива Крестовоздвиженского монастыря, стоящего на высокой горе над Ворсклой. Левее — утес, бывший с Сампсоньевской башней, называемый в народ "баштой" Это главные места вала и ворот или въездов крепости по черте ярко обозначенного городского обрыва над Ворсклой. Четвертые ворота — Киевские — были на Александровской улице, пересекающей бульвар, соединение Спасского бастиона с Киевским; там, находится новый каменный дом Беляева 1), правее церкви Сретенской, выстроенный уже за местом старинного вала и позади дома купчихи Волохиновой. Пятые ворота — Мазуровские находились на пересечении нынешних улиц: большой Кузнечной, большой Садовой и Ново-Полтавской, против каланчи нынешней полицейской части и домов Позена 2) и купца Вакуленка 3). Сзади ворот была уцелевшая Георгиевская церковь. На протяжении вала между Киевскими и Мазуровскими воротами идет бульвар, с домом Руденка, где ныне находится училище канцелярских служителей, бывшее "чистописцев" 4). Надо заметить, что этот бульвар пересекается тем самым оврагом, который мы заметили под именем Николаевского, у первых или Подольских ворот и который далее, под именем Мазуровского, проходя поперек всю площадь старого города, здесь упирается в бульвар и сглаживается на Михайловской или Кузнечной улице. Над этим оврагом в старину была Мазуровская башня или в народе "башта". Наконец от Мазуровских ворот вал ломанной линией поворачивал снова к черте городских обрывов и раскатов и упирался в первые или Подольские ворота. Здесь он также кое-где обозначается чертой бульвара, а именно: от дома Вакуленка, где были пятые или Мазуровские ворота и мимо церкви Георгия он идет большой Петровской улицей до Института. Здесь помещается ныне на Петровской улице дом Яновича 5), дом Струмилло 6) и часть пространного сада Яновича через весь почти Николаевский овраг. На правой стороне последнего были уже первые или Подольские ворота. Таков очерк старинной крепости. Надо сказать, что со стороны

![]()

1) Ныне В. П. Таранушенка.

2) Ныне дом Земельного Банка.

3) Ныне дом Петраша.

4) Ныне там Губ. Зем. Управа.

5) Ныне дом Е. Е. Старицкого.

6) Ныне дом Александринского приюта

![]()

— 16 —

обрывов, над прибрежьем Ворсклы, крепость была совершенно недоступна и была без окопов. Со стороны города самое слабое место было — вал между пятым и первым бастионом, вдоль нынешней Петровской улицы. Здесь то против теперешних домов Яновича и дома Струмилло, на месте нынешнего городского сада шведы и заложили свои подкопы и траншеи. Левая воронка против городского фаса устроена была на месте Большой садовой улицы; правая же почти на месте нынешнего институтского двора. Обе они сходились и разветвлялись второй параллелью там именно, где теперь построено здание городского театра 1).

Есть еще описание, очень краткое, относящееся к 1798 году: "Город состоял из двух частей, раздавленных на семь кварталов: Первая часть заключала в себе весь старый город, крепость от Познанской горы до места, где Сретенская церковь, далее к Подолу и нынешнему городскому саду и Кобищанам; в этой части города оставались старые валы, упраздненной потом при генерал-губернаторе в 1802 г. крепости и остатка пяти бастионов, соединенных между собой ломанными куртинами. Один бастион был там, где ныне собор, другой левее места, третий, где так называемый раскат. Между ним и вторым бастионом на куртине была укрепленная башня, выезд в город; башня и въезд назывались Сампсониевскими. Четвертый бастион был против нынешнего дома Позена, на Петровской площади, здесь въезд в город и башня называется Мазуровской. Где ныне Николаевская церковь, был пятый бастион, с башнями и въездом в город, башня называлась Николаевской. Церковь Св. Николая была в бастионе, там же и овраг "Мазуровка". Вторая часть — от сретенья с одной стороны к Панянской горе и монастырю, а с другой — к Триумфальным воротам, а остальная часть города вне крепости и валов" 2).

Эти укрепления были в 1709 году, когда шведы осаждали город. Осада продолжалась более двух месяцев.

Но лучшим украшением тогдашней Полтавы были ее храмы, построенные еще в XVIII ст.

Главным из них был Успенский собор, существующий и в настоящее время. Это была первая в Полтаве каменная церковь, заложенная в 1748 г. рядом с прежней деревянной, и оконченная лишь в 1770 г. Строителями ее были: полковник полтавский Андрей Горленко, полковой судья Григорий Сахновский, полковой обозный Андрей Руновский, войсковой товарищ Дмитрий Белуха и др. Построена была она внутри старинной полтавской крепости, которую так безуспешно пытался взять Карл XII. Это — пятиглавый храм прекрасной архитектуры,

![]()

1) Журнал. Минист. Нар. Просвещ. 1856 февраль.

2) Из архива городской полиции.

![]()

— 17 —

Вид успенского кафедрального собора в Полтаве, в 1804 г. с гравюры Стадлера.Гравюра

![]()

— 18 —

![]()

— 19 —

Спасский храм в первой половине XIX в.

![]()

— 20 —

![]()

— 21 —

Современный вид Спасского храма.

![]()

— 22 —

![]()

— 23 —

Спасская церковь в Полтаве в том виде, в каком она была до 1837 года.

Современный вид Спасской церкви (до устройства палисадника 15-20 лет. назад).

![]()

— 24 —

![]()

— 25 —

в стиле киевских церквей конца XVII ст. В украшении этого храма принимал участие известный покоритель Крыма, князь Василий Михайлович Долгорукий, гербами которого были украшены некоторые иконы и тумбы в иконостасе, но теперь нет ни тех икон, ни прежнего иконостаса. Единственную память о князе Долгоруком теперь составляют — отлитый им большой колокол, на соборной колокольне, и хранящийся в ризнице его портрет.

Приходские полтавские церкви — Воскресенская, Сретенская и Николаевская и друг., также некогда деревянные, к концу XVIII ст. были заменены каменными. Сретенская деревянная церковь, как видно из надписи на древнем евангелии, была еще во время полтавской битвы, но находилась вне города и была кладбищенской. Храм этот в 80-х годах сгорел и на этом же месте построена была церковь, о чем много заботились настоятель протопоп Иоанн Станиславский († 1799 г.) и иерей-наместник Николай Ортинский († 1796 г.). Колокольня построена в 1851 г. при главном участии настоятеля, протоиерея Катранова, бывшего впоследствии законоучителем сначала гражданской гимназии, а затем кадетского корпуса († 1874 г.) и церковного старосты Александра Петровича Ворожейкина († 19 февраля 1861 г.), Василия Гавриловича Ворожейкина († 2 июня 1862 г.) и Стефана Медведева († 25 сент. 1883 г.) — все это были богатые купцы того времени.

Воскресенская церковь была, как мы уже сказали, построена П. Я. Руденком, на месте старой деревянной.

Николаевская построена в 1774 году вместо старой, деревянной, сгоревшей 28 мая 1758 года. Колокольня сооружена в 1784 г.

Рождество-Богородичная церковь на "Подоле" построена в 1775 г. почетным гражданином Луценком и дворянином Лаврентьевым; вместо сгоревшей в 1771 году (первоначально выстроена в 1732 г.). Нынешний каменный храм освящен 22 декабря 1899 года.

Покровская церковь на "Павленках" построена в 1807 году и существовала до 1864 года, когда была по ветхости разобрана. Находилась она в селе Павленках — (ныне оно слилось с городом) и село это принадлежало полтавской сотне и по ведомости 1782 г. составляло владение подкоморного Петра Чарныша и полкового писаря Яновича 1).

Лишь одна из таких церквей, именно Спасская, по прежнему оставалась деревянной. Так как история этой церкви связана с историческими воспоминаниями о Петр I, то о ней следует сказать несколько подробнее.

![]()

1) Подробные сведения об этих храмах см. Бучневича — "Записки о Полтаве" стр. 238-249.

![]()

— 26 —

Храм этот очень древний. В нем Петр Великий, на другой день после битвы, служил благодарственный молебен за спасение города и за дарованную победу.

В подлинных актовых книгах Полтавского полкового суда второй половины XVII века есть точное свидетельство о количестве церквей в Полтаве. Их было пять: соборная Успенская, Воскресенская, Никольская, Спасская и Сретенская. Священником Спасского храма был Иван Светайло, пострадавший ссылкой в Соловецкий монастырь; он был замешан в доносе Кочубея и Искры на Мазепу. Но этот храм сгорел в 1704 г., о чем есть запись И. Светайлы, отметившего на поле церковной книги Анфелогион. В другой книге (Апостол изд. 1632) была на листах такая запись: "Сию книгу, глаголемую Апостолом, по пожеже (т. е. после пожара) до ново сооруженной прежде малой церкви на пепелище Преображения Господня даровал вечне за спасение свое Тимофей Гродзенко, которая и от великой церкви, егда соорудится, неотдаленно вечне при оной зоставати будет. А даровал сию книгу року 1705, января 28, в царство благочестивейшего государя нашего, царя и великого князя Петра Алексеевича". Из этой надписи можно заключить, что уже к началу 1705 года была сооружена новая церковь. Прихожане же были уверены, что в непродолжительном времени "соорудится и великая церковь." Такой храм устроен был Светайлом в 1706 году.

Преосвященным Феодосием, бывшим викарием полтавским и настоятелем полтавского Крестовоздвиженского монастыря, а ныне ректором Киевской духовной академии, найдено не мало ценного архивного материала, относящегося к истории этой обители. Среди этого материала есть очень ценный документ, касающийся и Спасского храма. Приводим его целиком, как документ до селе неизвестный.

Ясне въ богу преосвященный архипастырю

Вельце мнѣ милостивый добродѣю